Das historische Frankfurt, Teil 3

Der letzte Teil der Reise durch das Frankfurt des 19. Jahrhunderts - vom Fischerfeldviertel über die Alte Brücke nach Sachsenhausen und zum Hauptbahnhof

GESCHICHTLICHESWALLENFELSDEUTSCHLANDFRANKFURT

Das Fischerfeldviertel

Wer alte Stadtpläne Frankfurts betrachtet, wird sehen, dass man östlich des Domes schon fast an der Stadtgrenze war. Direkt vor den Stadtmauern befand sich das Fischerfeld, eine sumpfige, regelmäßig überflutete Gegend, in der – wie der Name schon verrät – Fischer und auch Gerber siedelten und die später sowohl als Grünfläche zu Spaziergängen wie auch zu militärischen Zwecken genutzt wurde. Während der napoleonischen Besetzung der Stadt wurden im Herbst 1810 dort von französischen Soldaten die Waren verbrannt, die man in Frankfurt konfisziert hatte. Die Frankfurter nutzten die von Napoleon verhängte Kontinentalsperre nämlich für eifrigen – und profitablen – Handel mit eingeschmuggelten Waren. Wie so oft in ihrer Geschichte erwiesen die Frankfurter sich sowohl beim Einschmuggeln wie auch beim Verstecken dieser Waren als äußerst findig, so wurde z.B. Kaffee von Straßenjungen unter ihrer Kleidung in die Stadt gebracht, das weitverzweigte Katakombennetz unter den Häusern der Altstadt diente als Warenversteck und bei Untersuchungen vorgefundener Waren fanden sich gut entlohnte Sachverständige, die aussagten, dass es sich mitnichten um geschmuggelte Güter, sondern um welche aus der neutralen Schweiz handele. Die französischen Soldaten setzten schließlich ein Zeichen und bauten das, was sie trotz aller Winkelzüge konfisziert hatten, in einem riesigen Haufen auf dem Fischerfeld auf. In „Der Freiheit Kraft“ schildere ich dies genauer:

Auf dem unbebauten Areal des Fischerfelds hatte sich hinter dicht an dicht stehenden französischen Soldaten bereits eine Menschenmenge versammelt. In der Mitte des von den Soldaten abgeriegelten Bereichs befand sich der wohl wertvollste Scheiterhaufen, der in Frankfurt je angezündet worden war. Weitere Waren wurden von Holzwagen geladen. Theodors Mund verzog sich grimmig. Auch wenn er glimpflich davongekommen war, zog der Gedanke, welche Werte hier einfach verbrannt wurden, sein Kaufmannsherz zusammen.

Mit Johanna auf dem Arm bahnte er sich entschieden einen Weg durch die Menge und setzte sie dann auf seine Schultern, damit sie gute Sicht hat.

„Ooooh!“, rief Johanna und deutete auf den Warenberg.

„Ja, Mädsche, sieh dir nur an, was für Babbsägge die Franzosen sind. So e Gedeens zu veranstalde. Des hädde die wenischdens selbst vergaufe könne“, sagte eine ältere, neben Theodor stehende Frau zu Johanna.

Diese verstand kein Wort, lachte aber fröhlich und zeigte wieder nach vorne. Dort erschienen einige berittene Offiziere.

Johanna klatschte jauchzend in die Hände, als die Waren in Brand gesetzt wurden und die Flammen lebhaft in den Himmel schlugen. Theodor presste die Lippen zusammen, während seine Nasenflügel ganz schmal wurden. Durch die Menge ging ein Murmeln, der Ärger der Zuschauer vermischte sich mit dem nach oben ziehenden Rauch.

Irgendwann zogen die Soldaten ab. Zu Theodors Erstaunen stürzten zahlreichen Menschen nach vorne, als ob sie nur auf diesen Augenblick gewartet hätten. Eifrig wurden Dinge aus dem brennenden Haufen gezerrt.

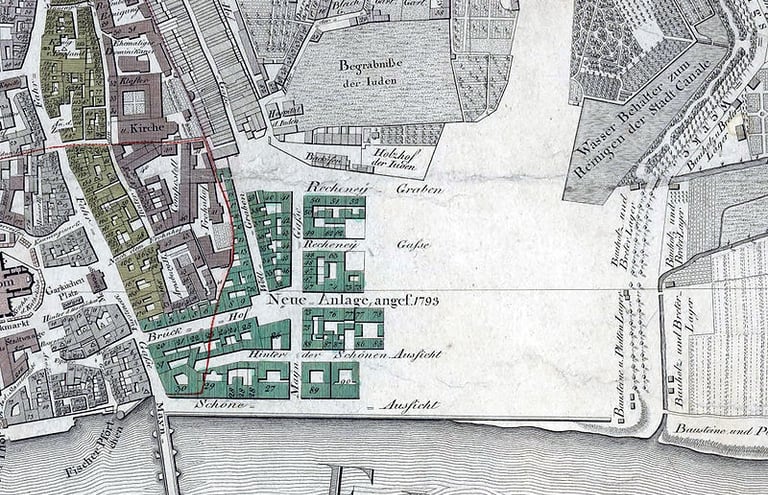

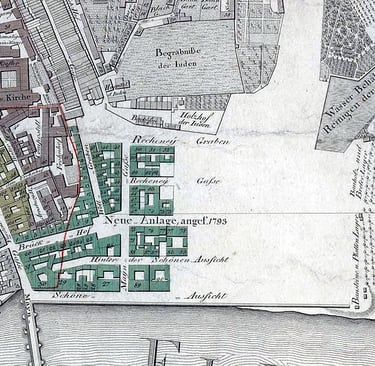

Die Erschließung des Fischerfelds als Bauland hatte bereits 1793 begonnen. Die Stadt dehnte sich zunehmend aus, es wurde Baugrund benötigt und so war das Fischerfeld trocken gelegt worden und es fanden sich bereits erste Gebäude dort, wie man auf diesem Bild, das den Stand von 1811 zeigt, gut sehen kann:

Auch der Gegensatz zu Altstadt ist erkennbar, die Straßen sind schnurgerade, die Winkel akkurat – eine Form des Städtebaus, die seit dem Ende des 17. Jahrhunderts zunehmende Beliebtheit fand. Auch die Architektur war einheitlich und so bot sich ein zur damaligen Zeit sehr modern anmutendes Bild ordentlicher Harmonie. Das neue Wohnviertel war zudem wahrscheinlich eines der ersten reinen Wohnviertel in den deutschen Ländern – Handwerksbetriebe (genau gesagt „Feuer- oder Getösmachende Handwerker“) waren dort verboten. Auch hier sieht man den deutlichen Unterschied zur Altstadt und zu bisherigen Epochen, in denen es üblich war, im selben Haus zu wohnen und zu arbeiten. Die Grundstücke des Viertels waren großzügig, die Gebäude klassizistisch und ausschließlich als Wohnungsgebäude zur Vermietung geplant. Einer der wohl berühmtesten Mieter war Arthur Schopenhauer, der in der Schönen Aussicht 16 lebte.

Die malerisch klingende Adresse ist berechtigt, man hat von jener direkt am Main liegenden Straße eine ausgezeichnete Aussicht auf den Fluß und auf das gegenüberliegende Sachsenhausen. Leser von „Der Wahrheit Flamme“ werden sich vielleicht daran erinnern.

Ihr war die Aussicht auf Sachsenhausen wichtig, die sich ihr nun durch zahlreiche Fenster bot, an denen sie oft stundenlang saß, auf den Mühlberg und die geduckten Fachwerkhäuser hinüberblickte und sich in jenen Jahren verlor, die sie dort verlebt hatte.

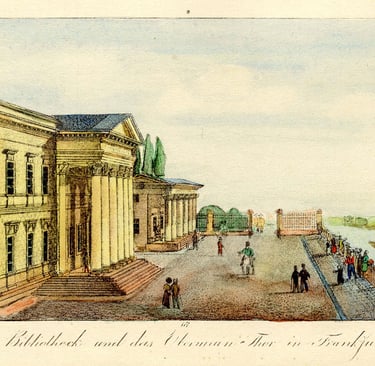

Das Wohnviertel war über Jahrzehnte eine gute Adresse, litt aber Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend an der Nähe zur Altstadt, welche immer mehr verfiel und zunehmend gefährlicher wurde. Trotzdem blieb das Fischerfeldviertel selbst weiterhin eine ruhige Gegend. Die schweren Luftangriffe des Jahres 1944 überstand es leider nicht, nur wenige Gebäude blieben unbeschädigt. Zum Glück wurde hier aber einiges so restauriert, daß man zumindest an der Schönen Aussicht weiterhin erkennen und genießen kann, wie dieses Viertel einst aussah. Einer der Blickfänge dort ist die alte Stadtbibliothek, welche zwar im Krieg ebenfalls zerstört, aber 2005 als Rekonstruktion des vormaligen Gebäudes neu aufgebaut wurde – bis zu diesem Zeitpunkt stand an der Stelle nur der Portikus als Mahnmal. Dieser alleinstehende Portikus, ein Bruchstück des alten Gebäudes, hatte für mich immer etwas Beklemmendes, Trauriges, was letztlich natürlich auch der Sinn eines Mahnmals ist. Ich bin sehr froh, daß dieses Schmuckstück nun wieder fast originalgetreu aufgebaut wurde, ohne irgendeinem architekturellen Modernisierungswahn zum Opfer zu fallen. Das damalige Original wurde übrigens 1825 fertiggestellt und ist auf diesem alten Bild zu bewundern:

Wer es mit der heutigen Erscheinung vergleicht, wird wenig Unterschiede feststellen können – von der idyllischen Lage ist allerdings nichts geblieben.

Aufmerksame Leser von „Der Freiheit Kraft“ werden sich daran erinnern, daß Konstanze sich dort Bücher für einen geplanten Italienurlaub auslieh und auf dem Rückweg in einem der Häuser an der Schönen Aussicht eine Entdeckung machte, die ihr Leben – nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal – auf den Kopf stellte. Die Schauplätze dieser Szenen kann man heute also zumindest äußerlich fast so erleben, wie sie sich damals darstellten.

Wer zwischen 1840 und 1944 die Stadtbibliothek besuchte, wurde von einem Denkmal Goethes begrüßt, der dort im Gewand eines römischen Senators auf einem Stuhl saß, überlebensgroß auf einem Sockel. Ein durchaus würdiges Denkmal, von dem sich eine Miniatur im Historischen Museum Frankfurt findet, aber in gewisser Weise auch eine Erinnerung daran, daß es in Frankfurt nicht gelang, Geld für ein großes öffentliches Goethedenkmal zu sammeln. Schon 1819 wurde anläßlich des 70. Geburtstag des Dichterfürsten ein Komitee zu diesem Zweck gegründet. Doch die Frankfurt, die stets so bereitwillig für bemerkenswerte Bauten gaben, hielten ihre Geldbörsen diesmal weitaus geschlossener.

Über 20 Jahre später findet in „Der Wahrheit Flamme“ dieser Dialog statt, der diesen Unwillen erklärt:

„Hast du nun für die Goethestatue gespendet? Frau Ahlbach hat gestern bei Tisch ziemlich leidenschaftlich auf dich eingeredet.“

Carl lachte. „Ja, sie ließ es klingen, als ob ohne meinen Beitrag das gesamte Unternehmen in Gefahr geraten würde. Ich verstehe ohnehin nicht, warum der Bildhauer schon beauftragt wurde, als gerade erst knapp mehr als die Hälfte des Geldes beisammen war.“

„Um pflichtbewusste Bürger wie dich unter Druck zu setzen“, grinste Justus. „Was anscheinend klappt. Wie lange versuchen sie es schon? Seit über zwanzig Jahren und die Frankfurter wollen einfach nicht genug spenden. Tja, da hatte er es so eilig, hier wegzukommen, gab sogar lieber sein Bürgerrecht zurück, als Steuern zu zahlen, nun wollen wir ihn eben auch nicht mehr. Sollen sie ihm in Weimar eine Statue bauen.“

Erst 1844 wurde ein öffentliches Goethedenkmal in Frankfurt aufgestellt und ist mittlerweile, nach verschiedenen Standorten in der Stadt, auf dem Goetheplatz zu sehen.

Die Alte Brücke

Aber zurück zur schönen Aussicht. Wen die dortige Aussicht auf Sachsenhausen gelockt hat, der kann den Main über die nahegelegene Alte Brücke überqueren – Frankfurts älteste und sehr lange Zeit einzige Brücke. Sie besteht aus dem für Frankfurt so typischen rötlichen Mainsandstein und kann – wenn auch natürlich nicht in ihrer heutigen Form – auf eine rund achthundertjährige Geschichte zurückblicken – aus Stein war sie erwiesenermaßen seit dem 13. Jahrhundert. Aber auch schon vorher führte eine Brücke aus Holz über den Main, die wahrscheinlich im 11. oder 12. Jahrhundert errichtet wurde. Allerdings bestand auch die Steinbrücke nicht gänzlich aus Stein – lange Zeit waren die Pfeiler noch aus Holz und wurden nach und nach ersetzt. Gewitzt war bis 1840 die Brückendecke – hier ging oder fuhr man über Holzbohlen, welche problemlos entfernt werden konnten, wenn man z.B. feindlichen Truppen das Überqueren unmöglich machen wollte, ohne die Brücke selbst zu zerstören. Die Vorgänger der heutigen Brücke haben so manches Gefecht erlebt, ob nun im Dreißigjährigen Krieg, zu napoleonischen Zeiten oder im Zweiten Weltkrieg, als die damalige Brücke von der Wehrmacht gesprengt wurde.

Auf halber Strecke funkelt der goldene Brickegickel, eine Hahnenstatue, von seinem Aussichtsplatz herunter. Auch er ist wie die Brücke selbst nicht die Originalversion, sondern hat fünf Vorgänger. Brickegickel in Frankfurt zu sein ist gefährlich, den ersten verschlug es während eines Sturms 1434 in den Main, den zweiten schossen schwedische Soldaten während des 30jährigen Kriegs von seinem Platz. Der dritte folgte dem ersten in den Main, als die Brücke 1739 einstürzte. Auch der vierte landete fast zweihundert Jahre nach seiner Fertigung im Main, als die Wehrmacht die Brücke 1945 sprengte, er konnte aber, anders als seine Vorgänger, aus den Fluten geborgen werden und hat nun ein ruhigeres Zuhause im Historischen Museum gefunden. Auch er wurde übrigens beschossen und trägt noch heute die Male, die ihm 1813 französische Kugeln beibrachten. Sein Nachfolger wurde 1992 unverschämterweise gestohlen. Hoffen wir, daß Brickegickel Nr. 6 noch lange über den Main wachen kann.

Doch warum ist er überhaupt dort? Die Gebrüder Grimm haben dafür und auch für die Holzbohlen folgende Erklärung zu bieten:

Der Baumeister hatte sich verbindlich gemacht, die Brücke bis zu einer bestimmten Zeit zu vollenden. Als diese herannahte, sah er, daß es unmöglich war, und, wie nur noch zwei Tage übrig waren, rief er in der Angst den Teufel an und bat um seinen Beistand. Der Teufel erschien und erbot sich, die Brücke in der letzten Nacht fertig zu bauen, wenn ihm der Baumeister dafür das erste lebendige Wesen, das darüber ging, überliefern wollte. Der Vertrag wurde geschlossen und der Teufel baute in der letzten Nacht, ohne daß ein Menschenauge in der Finsterniß sehen konnte, wie es zuging, die Brücke ganz richtig fertig. Als nun der erste Morgen anbrach, kam der Baumeister und trieb einen Hahn über die Brücke vor sich her und überlieferte ihn dem Teufel. Dieser aber hatte eine menschliche Seele gewollt und wie er sich also betrogen sah, packte er zornig den Hahn, zerriß ihn und warf ihn durch die Brücke, wovon die zwei Löcher entstanden sind, die bis auf den heutigen Tag nicht können zugemauert werden, weil alles in der Nacht wieder zusammenfällt, was Tags daran gearbeitet ist. Ein goldner Hahn auf einer Eisenstange steht aber noch jetzt zum Wahrzeichen auf der Brücke.

Letztlich ist der Hahn, der auf einem Kruzifix sitzt, von symbolischer Bedeutung. Ein Hahn ist wachsam und zudem ein Symbol der Buße, denn immerhin ist es der Hahnenschrei, der Petrus bewusst macht, daß er Jesus dreimal verleugnet hat.

Aus „Der Freiheit Kraft“:

Sie blieb auf halber Strecke stehen und sah hinauf zum Brickegickel, dem goldenen, auf einem Kruzifix stehenden Hahn, der schon seit Jahrhunderten über die Brücke wachte und die Schiffsführer daran erinnerte, die schmalen Brückenbogen vorsichtig zu durchfahren, denn hier befand sich die Stelle mit den stärksten Strömungen. Der goldene Hahn funkelte vor dem wolkenlosen Himmel in der Nachmittagssonne und Johanna dachte an die unzähligen armen Seelen, die in früheren Jahrhunderten an dieser Stelle wegen allerlei Vergehen zum Ertrinken gefesselt in den Main geworfen wurden und deren letzter Blick auf den Brickegickel und das Kruzifix fiel. Der Hahn sollte zur Buße mahnen, das Kruzifix göttliche Gnade und Vergebung versprechen. Johannas Blick ruhte weiter auf dem Hahn, glitt kurz zum Kruzifix, während sie sich fragte, ob ihr schon zu Lebzeiten Vergebung zuteil werden würde.

Buße und Wachsamkeit, für die Frankfurter zudem geliebtes Symbol ihrer Stadt. Wer den Brickegickel golden erglänzen sah, der war bei der Rückkehr von einer Reise sicher wieder zu Hause angekommen.

So in „Der Wahrheit Flamme“ die Gedanken eines aus dem Exil Zurückkehrenden:

Als ich unseren Brickegickel auf der Mainbrücke leuchten sah, der Dom wie ein alter Bekannter herübergrüßte, als es der vertraute Main war, den ich überquerte – ja, da wurde mir bewusst, dass Frankfurt, mit all seinen Einschränkungen und Gefahren, auf immer meine Heimat bleiben wird.

Sachsenhausen

Wer die Brücke überquert hat, wird sich mitten im modernen Großstadtgetümmel finden – vom alten Sachsenhausen ist leider nur noch wenig übrig. In Alt-Sachsenhausen findet man vereinzelt einige der kleinen alten Fachwerkhäuser und kann sich vorstellen, wie Konstanze sich in „Der Wahrheit Flamme“ plötzlich in einem ungewohnten Leben und in Kontakt mit der für ihre direkte Art berühmten Sachsenhäuser befand.

Sie hatte die weitläufigen Räume, elegante Einrichtung und beschauliche Ruhe der elterlichen Villa mit niedrigen Zimmern im ersten Stock eines verputzten Fachwerkhauses in Sachsenhausen vertauscht, sah aus winzigen Fenstern auf die belebte Große Rittergasse hinaus und stellte fest, dass es hier fast nie leise wurde. Sie hatte sich in den Wochen vor der Hochzeit bemüht, von den Dienstboten das Nötigste über die Haushaltsaufgaben zu lernen, aber sie fand sich ständig mit allem überfordert. (…)

Die Vermieterin, eine stämmige Witwe mit leuchtend roten Wangen, hatte bei Konstanzes Anblick die Hände in die massigen Hüften gestemmt und geschnaubt: „So e zartes, verwöhntes Pflänzsche kommt hier nie zureschd!“

Die damalige Atmosphäre findet man im heutigen Sachsenhausen leider nicht mehr, auch wenn dieser begehrte Stadtteil in anderer Hinsicht viel zu bieten hat.

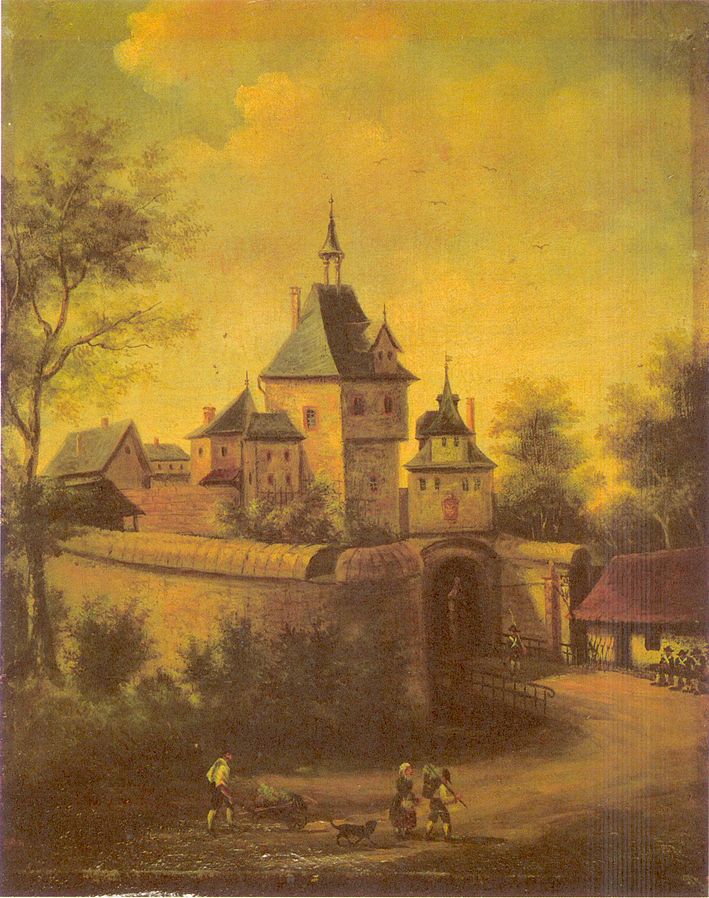

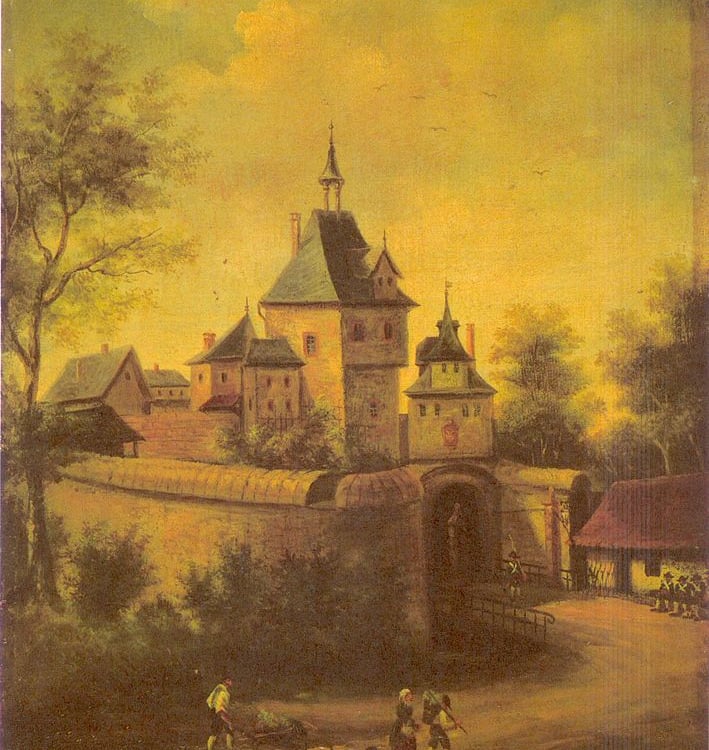

Wer sich die wenigen Überbleibsel Alt-Sachsenhausens angesehen hat, wird irgendwann auf den Affentorplatz treffen, der sich inmitten des lautstarken Straßenverkehrs als kleine Grünfläche darbietet. Wegen dieser lohnt sich der Weg nicht unbedingt, aber die beiden Gebäude des Affentors sind für historisch Interessierte einen Abstecher wert. Leser der Wallenfels-Trilogie finden sich hier an einem Ort, der in „Der Freiheit Kraft“ eine Rolle spielt. Es war eines der Frankfurter Stadttore, früher Teil der Stadtbefestigung und weitaus wuchtiger, aber auch nach der Entfernung der Stadtbefestigung zumindest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiterhin der Ort, an dem die Stadt in südlicher Endung endete. Die Stadttore wurden nachts abgeschlossen, wer trotzdem hindurch wollte, mußte den sogenannten Sperrbatzen bezahlen. Zu Festivitäten wie der Weinlese, welche außerhalb der Stadt stattfanden, wurden die Tore abends länger offen gehalten. 1831 aber, als die deutschen Länder und sogar das vergleichsweise liberale Frankfurt zunehmend Maßnahmen ergriffen, um der Bevölkerung zu zeigen, wer das Sagen hatte, wurden die Stadttore während des Weinlesefests früher als sonst abgeschlossen. Es waren die Jahre des Vormärz – die Menschen forderten zunehmen Rechte, die Herrscher wurden zunehmend nervös. So finden in „Der Freiheit Kraft“ auch die beiden jungen Männer Carl und Justus, die gerade alkoholselig von den ausgelassenen Feiern in den Frankfurter Weinbergen (ja, der „Sachsenhäuser“ war damals ein gängiger Wein) zum Affentor kommen, dieses vor der Zeit verschlossen vor.

Affentor und Stadtbefestigung 1798

Nachdem Carl und Justus inmitten zahlreicher Feiernder fröhliche Stunden auf dem Mühlberg verbracht hatten, schlenderten sie die knappe Viertelstunde zum Affentor. Die beiden jungen Männer waren leicht angetrunken und mit dem Tag ausgesprochen zufrieden.

„Gut, dass die Tore länger auf sind“, stellte Carl fest, bevor er von seinem eigenen Schluckauf unterbrochen wurde. „Nachdem du so lange mit der Pflückerin poussiert hast, hätten wir sonst den Sperrbatzen bezahlen müssen, so können wir uns morgen davon was gönnen.“

„Du bist nur neidisch“, stellte der ein Jahr ältere Justus grinsend fest. „Mir wär’s den Sperrbatzen wert gewesen, ich hab mir bereits was gegönnt.“

Carl lachte, dann blieben die Freunde verdutzt stehen. Vor dem Affentor hatte sich eine kleine Gruppe versammelt, die heftig mit den Wachen diskutierte.

„Bis zehn soll des Tor offen sein! Des ist reine Schikane, schon früher zuzumache!“, schimpfte ein beleibter Mann mit roter Nase.

„Jetzt darf mer sisch wohl nischd mal mehr amüsiere? Langsam reischd’s mit dere schdändische Drangsalierung. Kei Ebbelweilokal mehr, in dem ned gespitzelt wird, dass mer sisch gar nimmer traut, überhaupt noch was zu saache und nun entgeesche der Ankündischung geschlossene Stadttore lange vor zehn!“, empörte sich ein weiterer Mann.

„Die Tore wurden gemäß der Anordnung um neun geschlossen“, erklärte einer der Wachmänner fast leiernd. Es klang, als ob er den Satz an diesem Tag schon unzählige Male gesagt hätte. „Zahlt einfach den Sperrbatzen und ihr könnt durch.“

„So war es aber nicht angekündigt! Die abends geschlossenen Tore sind ohnehin nicht länger tragbar! Sie haben keinen praktischen Wert mehr und doch wird jeder Antrag auf Aufhebung dieser Regelung abgeschmettert.“ Dies kam von einem gutgekleideten Herrn, der von der Wache die Antwort bekam: „Sie können sich den Sperrbatzen ja wohl leisten.“

„Es geht nicht um den Sperrbatzen, es geht um die Nichteinhaltung der Ankündigung und die Bevormundung anständiger Bürger.“

In dem sich nun wie auf ein Stichwort erhebenden Stimmengewirr hickste Carl erneut und sah Justus fragend an. Der hatte die Auseinandersetzung interessiert verfolgt. „Lass uns sehen, wie es weitergeht.“

Carl wurde mulmig, aber er blieb etwas entfernt von der Menge neben Justus stehen, nun wesentlich nüchterner. Weitere Leute kamen hinzu und der Wortwechsel wurde lauter und drehte sich im Kreis.

Schließlich kamen zwei weitere Wachsoldaten hinzu. Einer zog demonstrativ den Säbel. „Wir wurden angewiesen, die Tore um neun Uhr zu schließen, und Befehl ist Befehl. Wer hindurch möchte, wird den Sperrbatzen bezahlen. Alle anderen haben sich umgehend zu zerstreuen.“

Auch an anderen Toren kam es zu solchen Wortgefechten, die aber ebensolche blieben. Schon am folgenden Abend aber entlud sich die wachsende Frustration der Frankfurter Bürger:

Zu gerne hätte Carl erlebt, wie sich die Geschehnisse am Abend gestalten würden, aber seine Eltern blieben hart und so erfuhr er erst am folgenden Morgen, dass es am Allerheiligentor erneut zu einem gewaltsamen Zusammenstoß gekommen war, obwohl die Tore nun tatsächlich bis zehn Uhr abends offen waren. Leopold, der sich gleich am frühen Morgen hatte informieren lassen, erklärte beim Frühstück ernst: „Es wurde diesmal geschossen, eine ganze Gruppe ist zum Tor gezogen, um die Wache anzugreifen. Die Stadtwehr musste anrücken, es wuchs sich zu einer regelrechten Schießerei aus. Tote, Verwundete, dann musste auch noch ein Angriff gegen die Häuser der beiden Bürgermeister vereitelt werden. Ein regelrechter Mob!“

Hermine schlug die Hände zusammen. „Nun also auch in Frankfurt! Ich bin erleichtert, dass wir dich nicht haben weggehen lassen, Carl. Was wird denn nun? Man ist seines Lebens nicht mehr sicher!“

„Wir sind außerhalb der Stadt, hier wird sich nichts tun“, beruhigte Leopold sie. „Zudem richteten sich die Angriffe gezielt gegen Wache, Militär und die Stadtoberen.“

„Das ist vielleicht nur der Anfang!“ Hermines Stimme zitterte.

Am dritten Abend der Weinlese bewachte die Stadtwehr mit sichtbarer Präsenz alle Stadttore, auch die Hauptwache in der Stadt wurde gut gesichert. Es kam zu keiner weiteren Gewalt, aber die im Zusammenhang mit den vorherigen Ausschreitungen vorgenommenen Verhaftungen führten zu Unmut. Erneut schien es in der Stadt zu brodeln.

Das Brodeln führte zu allerlei weiteren Ereignissen, manche klein und friedlich, aber nichtsdestotrotz eine deutliche Auflehnung, andere gewaltsamer wie der in Teil 1 des Artikels beschriebene Wachensturm zwei Jahre später. Und so befindet man sich am Affentorplatz an einem der Orte, die während des Vormärz jene kleinen Funken schlugen, die 1848 zu einem Feuer wurden, welches das ganze Land erfasste. Carl und Justus hätten die heutige Umgebung schwerlich wiedererkannt, aber die Affentorhäuser, die 1810-11 errichtet wurden und als einzige Frankfurter Stadttore erhalten blieben, wären ihnen sofort vertraut gewesen.

Zum Abschluss der Runde durch das historische Frankfurt empfiehlt es sich, von hier zurück zum Main zu gehen. Der Sachsenhäuser Schaumainkai, aufgrund seiner hohen Museumsdichte auch „Museumsufer“ genannt, ist sowohl wegen seiner schönen Blicke auf das andere Mainufer wie auch wegen seiner prächtigen Villen einen Besuch wert. Wer einen Eindruck davon bekommen möchte, wie die Villa der Familie Wallenfels im Westend aussieht, kann dies mit einem Blick auf die Villa Metzler tun, die den Anfang des 19. Jahrhunderts beliebten Baustil verkörpert und ohnehin ein erfreulicher Anblick ist. Wie man auf dem alten Stadtplan von 1845 sehen kann, lag ein großer Teil des Schaumainkais im Grünen. Als in den 1870er Jahren das herrliche Museum Städel erbaut wurde, gab es bedenken, daß es zu weit außerhalb der Stadt läge, ganz idyllisch im Grünen. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, denn schon bald folgten wohlhabende Frankfurter Bürger mit ihren Villen und so bieten das Städel und seine Umgebung auch heute noch ein gutes Bild des Frankfurts, das in Band 3 der Wallenfels-Trilogie, Der Zukunft Schatten, beschrieben wurde.

Der deutsch-französische Krieg hatte dem Land die lange erhoffte Einigkeit beschert (auch wenn nicht jeder glücklich darüber war, daß dies unter preußischer Vorherrschaft geschehen war), außerdem flossen reichliche Reparationszahlungen in das neugegründete Deutsche Reich, die Gründerzeit brachte jene architektonische Pracht hervor, die man in dieser Gegend ebenso wie am Opernplatz und im Westend bewundern kann. Das so lange mittelalterlich geprägte Frankfurt, das nach der französischen Besatzung Anfang des 19. Jahrhunderts seine ersten Schritte in die Moderne gemacht hatte, war zum Ende jenes Jahrhunderts vollständig dort angekommen. Vieles wurde seitdem zerstört, weniges erhalten, einiges wieder aufgebaut. Wer nun eine Pause braucht, kann sich im Hof oder Inneren des Liebieghauses im Café dem Genuss hingeben, sich mitten in der pulsierenden Stadt Frankfurt ein wenig in eine ruhigere Zeit zurückversetzt zu fühlen.

Liebighaus, eigenes Foto

Der Hauptbahnhof

Frankfurtbesucher von außerhalb werden vielleicht per Zug abreisen – falls nicht mal wieder gestreikt wird … – und ich empfehle, bei allem Reisestreß und der Hektik, die im Hauptbahnhof herrscht, einige Blicke auf die Architektur zu werfen, denn es lohnt sich. Das Gebäude ist, trotz aller Modernisierungen, die ihm viel Charme genommen haben, ein prächtiges Beispiel der Gründerzeitarchitektur. Bei seiner Errichtung lag er außerhalb der Stadt, zum Leidwesen vieler Frankfurter, die es unpraktisch fanden, anstelle zu den bisherigen drei in der Stadt liegenden Bahnhöfen nun hinaus zum Gallus, dem früheren Galgenfeld, fahren zu müssen, um den neuen Centralbahnhof zu benutzen. Aufmerksame Leser von „Der Freiheit Kraft“ werden beim Galgenfeld aufmerken – ja, es ist die idyllische, landschaftliche schöne Gegend, in der eine verliebte Konstanze mit dem jungen Mann spazierengehen, der sie schon bald in emotionalen Aufruhr stürzen würde. Mehr als vierzig Jahre später stellt es sich noch kaum anders, nur etwas weniger idyllisch, dar. Im Buch „Das unbekannte Frankfurt. Dritte Folge“ wird die Situation zu jener Zeit wie folgt beschrieben: „Für den Frankfurter hörte in dieser Himmelsrichtung seine Stadt an der Gallusanlage auf, bei den drei kleinen alten Westbahnhöfen. Dahinter lag das einsame Galgenfeld mit Äckern, Feldwegen, Gleisanlagen, Schuppen. Durch fünf Jahrhunderte, bis in die Zeiten Napoleons hinein, hatte hier das Hochgericht, der Galgen gestanden.“

Als der Bahnhof fertiggestellt worden war, erfasste die Frankfurter durchaus ein gewisser Stolz auf das prächtige Bauwerk und das auch keineswegs grundlos. Wie es in „Der Zukunft Schatten“ heißt:

„Weil er, wie die anderen neuen Bauwerke, die unsere Stadt in den letzten Jahren bereichert haben, sowohl architektonisch als auch technisch bemerkenswert ist. Erinnerst du dich, wie sich alle über die exorbitanten Baukosten für das Opernhaus empörten und sich nachher doch in seiner Pracht sonnten? Der Bau des Bahnhofs war fünfmal so teuer. Kannst du dir fünfundfünfzig Millionen Goldmark bildlich vorstellen?“

Eduard schüttelte schmunzelnd den Kopf.

„Aber übermorgen wirst du immerhin sehen, was aus diesen fünfundfünfzig Millionen Goldmark geworden ist. Der größte Bahnhof Europas. Ja, er steht nicht in Berlin, nicht in London, er steht in Frankfurt. In unserem Frankfurt. Und er ist komplett elektrisch beleuchtet – dieses Bauwerk von gewaltigen Dimensionen.“

Nun runzelte Eduard die Stirn. „Frankfurt hat kein Elektrizitätswerk.“

Alexander nickte anerkennend. „Gut mitgedacht. Es gibt gleich mehrere Anlagen nur für den Bahnhof. Kannst du dir vorstellen, welch ein Aufwand das ist, welche Planung und welches Können es erfordert, einen solchen Bahnhof zu errichten? Wir können – einmal wieder – stolz auf unsere Stadt sein.“

Der Eröffnungstag des Bahnhofes wurde von verschiedenen Bürgern wie folgt begangen, wie „Das unbekannte Frankfurt. Dritte Folge“ berichtet:

Etliche Frankfurter hatten inzwischen eine hübsche Idee gehabt. In kleinen Trupps wanderten sie in den ersten Morgenstunden hinaus aus der schlafenden Stadt, vorbei an den toten alten Bahnhöfen, vorbei auch an dem lärmenden, hellstrahlenden neuen Bahnhof, durch die stillen Vorortstraßen, bis ins Nachbarstädtchen Bockenheim. Zum Bahnhof. Dort warteten sie zu Hunderten auf den ersten Zug, der in den neuen Zentralbahnhof einfahren sollte.

Es war der Nachtzug 306 von Hamburg. Seine Fahrgäste werden nicht schlecht gestaunt haben, als plötzlich so kurz vor Frankfurt die Abteile gestürmt wurden. Der neue Bahnhof? In Frankfurt? Sie wußten von nichts. Die Lokomotive allerdings war mit einem großen Adler und Blumen geschmückt. Punkt 4.47 rollte der Zug in eine der drei Riesenhallen. Der Frankfurter Hauptbahnhof war eröffnet.

Wenige Minuten später liefen zwei andere Züge ein, aus Leipzig und aus Hanau. Die Vorderfront der einen Lokomotive war mit einer großen Figur der Germania geziert. Um 5.15 Uhr dampfte der erste Zug aus dem Hauptbahnhof hinaus. Der Frühzug nach Bebra. Viele Frankfurter stiegen in Offenbach aus. Sie hatten ihm das Ehrengeleit gegeben.

Auch mein liebes Kronberg – bzw. Cronberg – ließ sich am Eröffnungstag nicht lumpen, wie in „Der Zukunft Schatten“ beschrieben wird:

Auf dem ersten Waggon des Zuges nach Frankfurt prangte ein weithin sichtbarer Korb, mit Blumen und Gemüse gefüllt; Waren, welche die Cronberger Marktfrauen schon seit undenklichen Zeiten zum Verkauf nach Frankfurt brachten. (…) Fröhliche Menschen bestiegen den Zug, es lag etwas Ausgelassenes in der Luft und als der Zug schließlich anruckte, erklang Beifall und eine Musikkapelle setzte ein.

(…)

Es war eine fidele Fahrt und Frankfurt kam schon fast zu schnell in Sicht, dann aber wurden die Blicke durch die Fenster immer neugieriger und schließlich kam das riesige sandfarbige Gebäude mit seinen drei Bögen in Sicht, eine schier unzählige Anzahl Gleise lief darauf zu.

„Sechsundseschzisch Gleise“, rief jemand. „Das gibt’s sonst nirschendwo!“

„Aber doch nicht drinnen!“

„Nein, da sind’s achtzehn und dafür gibt’s drei Hallen! Berlin hat nur eine Halle. Und in jede von dene Halle würd von der Breite der Kölner Dom reinbasse“, gab jemand sein gesamtes angelesenes Wissen preis und wurde mit vielfältigen „Oh!“-Ausrufen belohnt. Die Fahrgäste sahen so stolz aus, als ob sie den Bahnhof selbst erbaut hätten.

Bei der Einfahrt in eine der riesigen Hallen ertönte erneuter Beifall und schon bald strömten die Fahrgäste aufgeregt aus dem Zug. „Jetz sieh dir des emal an! Der reinste Palast!“, rief jemand.

Auch Eduard und Alexander, der nun wieder zu ihm getreten war, ließen ihre Blicke beeindruckt schweifen, während sie am Gleis entlang zur Empfangshalle gingen. Es waren in der Tat majestätische Dimensionen, die sie umgaben, passend in dem opulenten Baustil, der schon das Opernhaus und den Frankfurter Hof mit herrschaftlichem Gepränge versehen hatte.

Der die drei Hallen verbindende Querperron war so belebt wie die Stadt während einer der Messen, die Leute flanierten umher, zeigten auf allerlei Sehenswertes und tauschten mit begeisterten Gesichtern ihre Eindrücke aus. Es schien, als ob die Frankfurter gerade erst von diesem so abseits liegenden Bahnhof erfahren hätten, dessen Entstehung sie jahrelang mit Nichtachtung gestraft hatten. Währenddessen fuhren auf den achtzehn Gleisen in stetigem Rhythmus Züge ein und aus. Mancher Reisende, dem die Bedeutung des Tages nicht bekannt war, stieg mit verwirrter Miene aus dem Zug in das volksfestliche Treiben.

Alexander und Eduard schlenderten umher, warfen einen Blick in den Wartesaal der ersten und zweiten Klasse, der mit seinen hohen Decken, den Marmorsäulen und der teilweisen Holzvertäfelung wie ein edles Restaurant wirkte. Ornamentale Kronleuchter von riesigen Ausmaßen hingen über fein gedeckten Tischen, Bögen verbanden die einzelnen Bereiche, Blumen und Malereien schmückten die Wände. Die Fahrkartenschalter in der Empfangshalle verfügten über edle Holzfronten und sogar das eher einfache Bierlokal machte Eindruck. „Abends müsste man noch einmal herkommen“, stellte Alexander fest und deutete nach oben auf die riesigen Lampen. „Alles elektrisch, es soll vom Tageslicht kaum zu unterscheiden sein. Welch prachtvolle Zeiten.“

Informationen zur Geschichte und einige Bilder des Bahnhofs im Bau und in seiner frühen Pracht finden sich hier.

Mit dem Bau des Bahnhofs, der damals einsam in der Landschaft stand, wurde diese Gegend für die Stadt erschlossen und innerhalb weniger Jahre zu einem belebten Stadtviertel. War die von der Innenstadt zum Bahnhof führende Kaiserstraße in den 1880ern nur in ihrem stadtnahen Teil bebaut, entwickelte sie sich bald zu einer eleganten und gefragten Adresse – in „Der Zukunft Schatten“ zieht auch das Bankhaus Wallenfels an diesen renommierten Ort.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kaiserstraße und das gesamte Bahnhofsviertel stark zerstört und verlor auch stark an Renomee – das Bahnhofsviertel wurde zum Rotlichtviertel, zum Drogenviertel, Anfang des neuen Jahrtausends zum hippen und weitaus sichereren Wohnviertel. Seit einigen Jahren hat sich dies leider wieder verändert und so ist es nun eine etwas seltsame Mischung aus beidem. Trotzdem lohnt es sich beim Gang über die Kaiserstraße, gelegentlich einen Blick nach oben zu werfen, denn einige der Gründerzeithäuser wurden restauriert. Von der gründerzeitlichen Atmosphäre allerdings könnte nicht weniger geblieben sein. Wer ein Stück die Straße hinaufgeht, kann diese zumindest am Kaiserplatz beim Frankfurter Hof ein wenig genießen – ein Hotel, welches bei seiner Eröffnung ebenfalls neue moderne Standards setzte und heute durch liebevolle Restaurierung einen historischen Blick zurück gewährt.

Nun sind wir gar nicht mehr so weit vom Ausgangspunkt des historischen Spaziergangs entfernt. Es gibt durchaus noch mehr Historisches – so natürlich einer meiner Lieblingsorte, das Goethehaus, auch einzelne Reste der mittelalterlichen Stadt, aber in dieser Artikelserie ging es um das Frankfurt der Familie Wallenfels.

Das von mir erwähnte Buch „Das unbekannte Frankfurt. Dritte Folge“ ist ebenso wie seine beiden Vorgängerbände ein herrlicher Begleiter durch die Frankfurter Geschichte, verfasst in den 1960ern, unterhaltsam, detailliert und oft recht emotional. Auch das Buch „Frankfurter Bürgerhäuser des 19. Jahrhundert“ von Günther Vogt gewährt interessante – reich bebilderte – Eindrücke (wenn auch wesentlich trockener geschrieben). Die Idee zum Buch entstand 1942 in dem Wissen: „Die Zerstörung der Stadt Köln hatte begonnen, die Zerstörung der Stadt Frankfurt war abzusehen.“

Bildunterschrift aus „Das unbekannte Frankfurt. Dritte Folge“: „Es ist der 27. Mai 1889. Vor dem neuen Hauptbahnhof nimmt König Humbert von Italien eine Parade der Bockenheimer Husaren ab. Es ist die Kaiserstraße von damals!“

Dieselbe Perspektive wie beim Foto von 1889 – aber ein gänzlich anderer Anblick.

„Eine große bilderreiche Publikation wäre eigentlich eine schöne Pflicht (…). Selbstverständlich stelle ich mir nicht vor, daß dergleichen unter den heutigen Umständen aus dem Boden zu stampfen ist, aber – und dies ist das Argument der Dringlichkeit – wer weiß wie lange dieses Frankfurt noch steht!“

Das Buch wurde bewilligt, die Aufnahmen gemacht und dann kam der große Luftangriff im Frühkahr 1944. Aus dem Buch: „Auf den Tag genau ein Jahr nach unseren letzten Aufnahmen kam die Nacht, die grausig so vieles wegriß. (…) die Kartons mit den singulären Aufnahmen waren unversehrt. Um die Mittagszeit verließen wir Frankfurt, auf dem Wägelchen mit Kleidern lag verschnürt in meiner Aktenmappe das Filmbündel. Um 15 Uhr passierten wir die westlichste Brücke und nahmen einen letzten Blick auf die brennende Stadt. Der Dom in den Schwaden verschwand und tauchte mit leergebranntem Dach auf (…). Erst zehn Kilometer draußen gewahrten wir, daß dieser Märztag ein heller, wolkenloser Tag war. Die Filme haben dann, in Blechbüchsen mit Paraffin verklebt, noch über ein Jahr in der Erde vergraben gelegen.“

Erst vor wenigen Tagen blickte ich bei einer Wanderung in der Nähe von Bad Homburg hinunter auf jene Ebene, in der auch Frankfurt liegt. Von dort sieht man die Skyline, sieht Hochhäuser, eine moderne Großstadt. Ich habe versucht, den Dom ausfindig zu machen, es gelang mir nicht. Das heutige Frankfurt überlagert das historische in vielerlei Hinsicht und immer wieder höre ich: „Ach, Frankfurt, potthässlich, scheußliches Bahnhofsviertel, arrogante Banker, seelenlose Hochhäuser.“

Und ja, all das stimmt. Aber das ist nur der erste Blick. Das historische Frankfurt ist noch da und es lohnt sich, es zu entdecken, auch wenn es nicht ein so hübsches, zusammenhängendes Bild bietet, sondern erlaufen werden muß. Ich habe es erst durch meine Recherche für die Wallenfels-Trilogie von dieser Seite so richtig kennengelernt und bin heilfroh darüber, auch dieses Frankfurt nun zu kennen!