Das untergegangene Leipzig

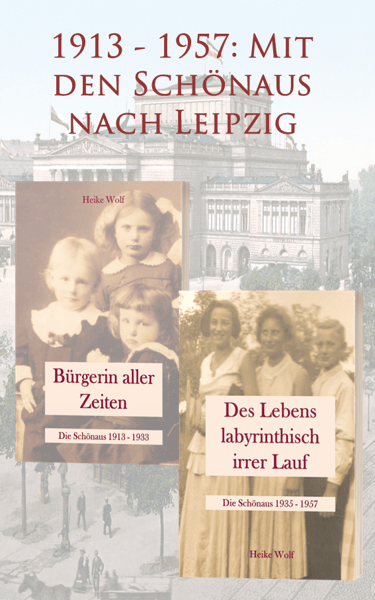

Durch meine Recherche für die Schönau-Bücher lernte ich zusätzlich zu dem mir bereits so vertrauten gegenwärtigen Leipzig noch eine ganz andere Stadt kennen – das untergegangene Leipzig.

GESCHICHTLICHESDEUTSCHLANDLEIPZIGSCHÖNAU

Leipzig ist auch heute wieder eine äußerst sehenswerte Stadt. Bei meinem ersten Besuch dort war ich sofort hingerissen. Leipzig hat für fast jeden etwas zu bieten, für mich als historisch interessierten Menschen ist es eine wahre Fundgrube. Geschichte an allen Ecken und Enden, durch alle Epochen, die Gebäude wundervoll restauriert. Nur kurz nach der Wende sah es hier sehr anders aus, die enormen Kriegsschäden waren noch allenthalben zu spüren, durch Baulücken, unschöne Nachkriegsbauten. Die alte Bausubstanz war meistens vernachlässigt und bröckelte unbeachtet vor sich hin. Es wurde viel erreicht und man kann an mehreren Stellen der Stadt eine gute Ahnung davon bekommen, wie Leipzig einst aussah. Viele wundervolle Gebäude sind aber durch den Krieg und leider auch unverantwortliche Abrisse für immer verloren gegangen. Durch meine Recherche für die Schönau-Bücher lernte ich zusätzlich zu dem mir bereits so vertrauten gegenwärtigen Leipzig noch eine ganz andere Stadt kennen – das untergegangene Leipzig.

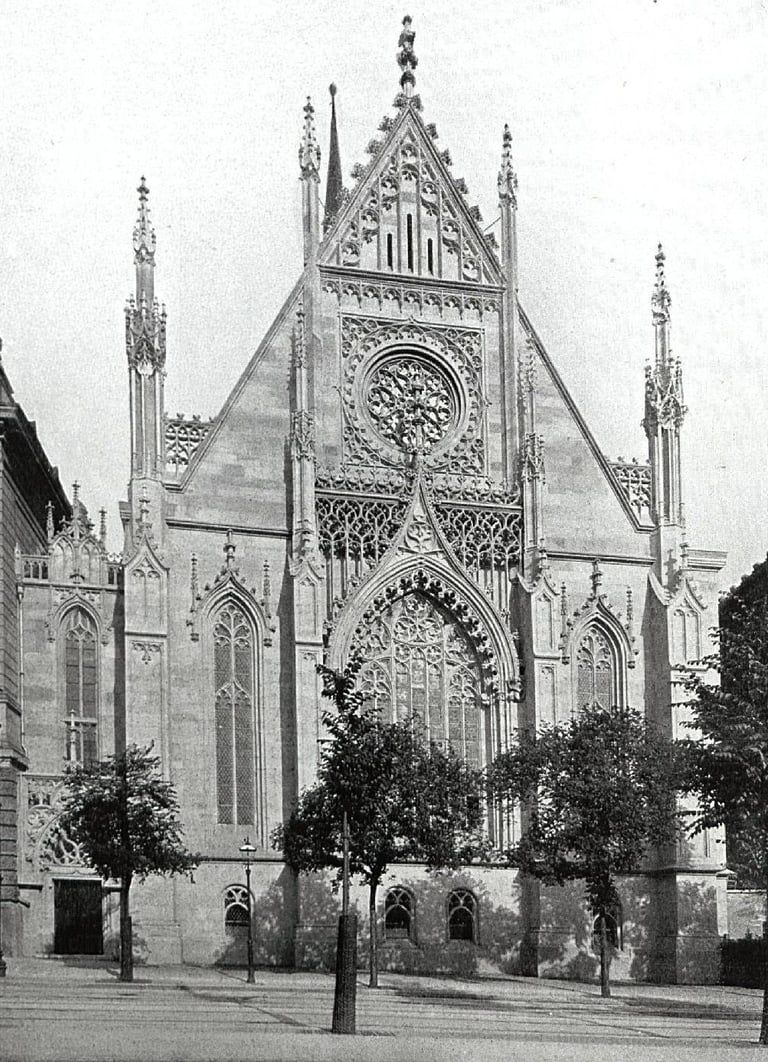

Beginnen wir mit der Universität, die in Bürgerin aller Zeiten ab den späten Zwanziger Jahren eine große Rolle spielt und auch in Des Lebens labyrinthisch irrer Lauf immer wieder vorkommt. Die Alma Mater Lipsiensis ist die zweitälteste Universität des Landes und bereits über 600 Jahre alt. Das Alter sieht man ihr kaum an, was leider daran liegt, dass die herrlichen Universitätsgebäude im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen zerstört wurden. Die verschiedenen Fakultäten waren an mehreren Stellen der Stadt zu finden, so waren die Medizinstudenten damals wie heute in der Liebigstraße tätig, während die Geisteswissenschaftler die zauberhafte Umgebung des Universitätshofes geniessen konnten. Hier, am Universitätshof und Augustusplatz finden sich auch die geographischen Anfänge der Alma Mater Lipsiensis, es ist bis heute das Zentrum der Universität. Das wohl älteste bis in die Neuzeit erhaltene Gebäude war die Universitätskirche St. Pauli (Paulinerkirche) aus dem Jahre 1240. 728 Jahre hat sie den Augustusplatz verschönt und war für viele Studenten ein vertrauter Ort nicht nur als Kirche, sondern auch als Aula und Festssaal – eine erhabene Atmosphäre!

Die Innenstadt von Leipzig, und somit auch die Universität, war zwischen 1943 und 1945 mehreren schweren Bombenangriffen ausgesetzt, die kaum eines der bekannten Universitätsgebäude unzerstört ließen. Die Paulinerkirche stand auch nach den Angriffen fast unversehrt inmitten der Trümmer des Augustusplatzes, was sowohl ihrer Bauweise wie auch dem Engagement einiger Leipziger zu verdanken war. Wie muß es ihnen und den anderen Leipzigern 1968 zu Mute gewesen sein, als die Kirche völlig grundlos gesprengt wurde! Direkt nach dem Krieg wurde der Augustusplatz in Karl-Marx-Platz unbenannt, die Universität in Karl-Marx-Universität. Der Platz sollte neu gestaltet werden, natürlich im Sinne der neuen Machthaber. Für Altes war kein Platz, für Kirchliches noch weniger. Es wurden Tatsachen verdreht und Argumente erfunden, um die historische und architektonische Bedeutung der Kirche kleinzureden und zu erklären, warum sie auf einem neu gestalteten modernen Platz nur störend wirken würde. (Man muss dazu aber auch sagen, dass Westdeutschland gerade in den 60er Jahren ebenfalls oft rücksichtslos mit verbliebener alter Bausubstanz umging – es ist also nicht nur politische Motivation gewesen, der sogenannte Zeitgeist hat auch eine Rolle gespielt. Das macht die Zerstörung dieses einzigartigen Bauwerkes allerdings nicht weniger schlimm.) Die Sprengung erfolgte fast auf den Tag genau vor fünfzig Jahren, am 30. Mai 1968. Das – generell hervorragend informative – Archiv der Uni Leipzig hat sehenswerte Bilder des Kircheninneren und der Stätte nach der Sprengung.

Seit einigen Jahren steht nun das Paulinum an Stelle der ehemaligen Paulinerkirche, eine modern gestaltete Reminiszenz, die sich in die Gestaltung der neuen Universitätsgebäude gut einfügt und dort durch einzelne Bauelemente und Form an die zerstörte Kirche erinnert.

Direkt neben der Paulinerkirche befand sich übrigens bis 1943 das Café Felsche, früheres Café Français. Der Name musste zu Beginn des Ersten Weltkriegs aufgrund der antifranzösischen Stimmung geändert werden – das Niveau das Kaffeehauses blieb unverändert hoch. Seit den 1830ern war es ein beliebter Ort für die beste Leipziger Gesellschaft, um Kaffee und hervorragende Patisserie zu geniessen. Es muss ein wahres Vergnügen gewesen sein, dort Delikatessen zu naschen und das wundervolle Panorama des damaligen Augustusplatzes zu betrachten. Heute kann man hier bei Vapiano zwar ebenfalls leckere Speisen verzehren, vom historischen Flair ist aber leider gar nichts mehr geblieben, da das Gebäude beim Bombenangriff 1943 völlig zerstört wurde. Hervorragende historische Kaffeehäuser gibt es in Leipzig aber zum Glück auch weiterhin, so zum Beispiel das Riquet. Neben dem Riquet erinnert eine Baulücke an ein weiteres Opfer von Bombenkrieg und sinnloser Abrißwut. Hier stand einst das beeindruckende Renaissancegebäude Deutrichs Hof, welches wie die Paulinerkirche 1968 abgerissen wurde.

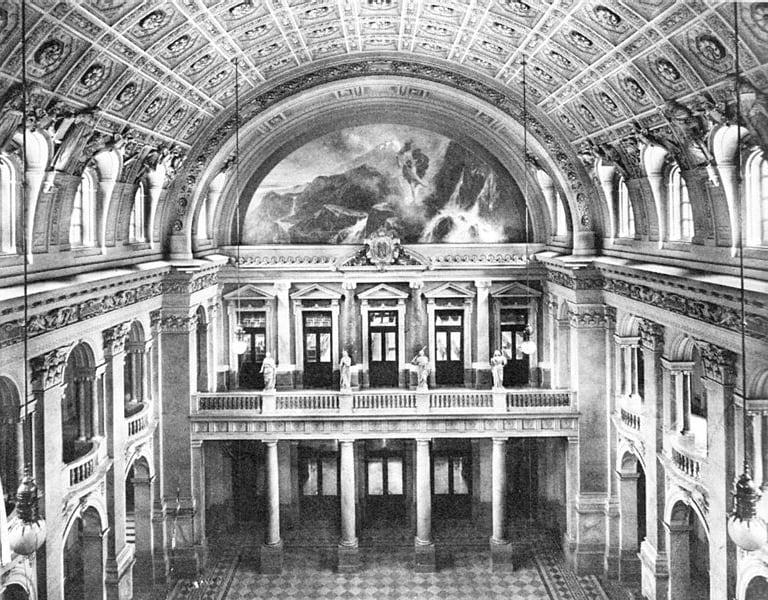

Nun aber zurück zur Universität, auch auf virtuellen Zeitreisen sollte man nicht die ganze Zeit in Kaffeehäusern herumsitzen. Auf der anderen Seite der Paulinerkirche ist und war das Augusteum das Hauptgebäude der Universität. Das alte Augusteum wurde in den 1830er Jahren im klassizistischen Stil erbaut und in den 1890ern wesentlich erweitert (das Albertinum, Johanneum und Paulinum kamen als neue Flügel hinzu). Das Universitätsarchiv hat ein wunderschönes Foto von Café Felsche, Paulinerkirche und Augusteum im harmonischen Ensemble. Wenn ich das Foto ansehe, würde ich am liebsten sofort dort promenieren. Heute sieht dieses Ensemble sehr anders aus, wie man hier sehen kann. Kaum wiederzuerkennen, auch wenn es dem heutigen Geschmack sicher entspricht. Auch von innen hatte das Augusteum etwas Beeindruckendes, Palastartiges.

Mein persönliches Lieblingsgebäude der Universität ist das so elegant und doch gemütlich wirkende Bornerianum am Universitätshof. Es hebt sich von den klassizistischen Gebäuden ab, ist im Stil der Gotik angelehnt, was gut passt, da für den Bau des Bornerianums einige der ursprünglichen mittelalterlichen Universitätsgebäude weichen mussten. Knapp über siebzig Jahre lang, von 1871 bis zur Zerstörung im Bombenangriff 1943 fanden hier die Geisteswissenschaftler ihren Platz. Für die in den Schönau-Büchern erwähnten Germanisten und Historiker wäre dies das am meisten besuchte Gebäude der Universität gewesen. Heute ist leider keine Spur mehr vom Bornerianum geblieben und auch den einst idyllischen Universitätshof von damals würden die jungen Leute, die in meinen Büchern hier manche Vorlesungspause verbracht haben, nicht mehr wiedererkennen.

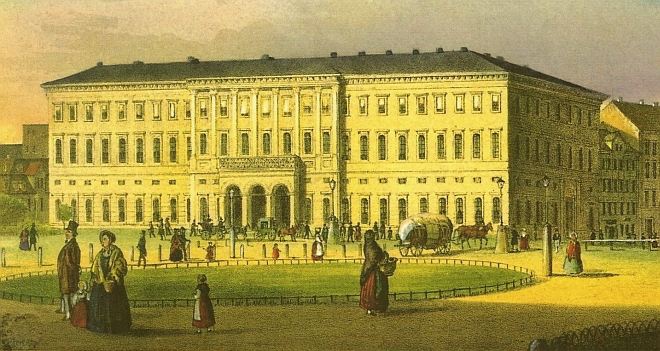

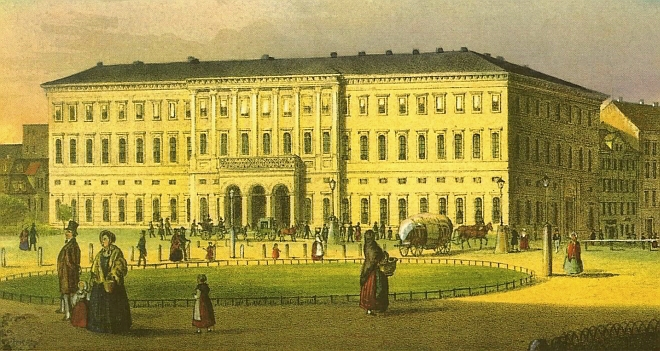

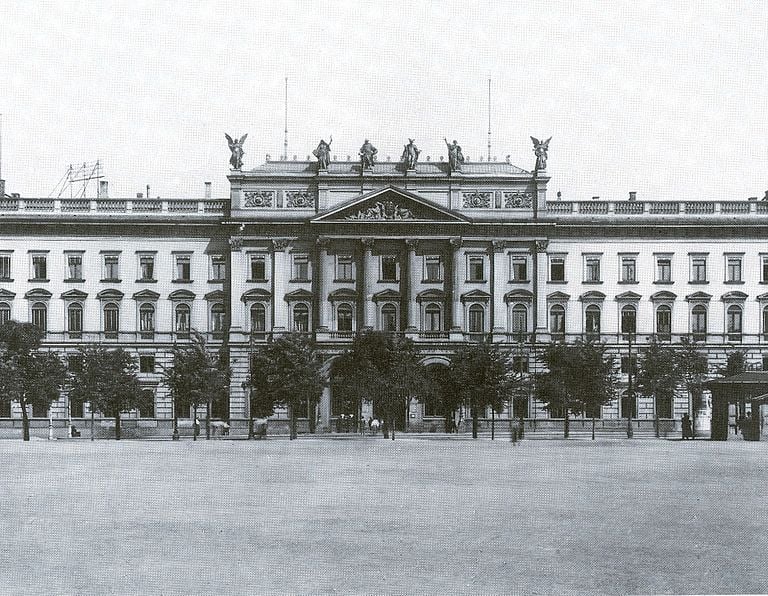

Ähnlich würde es ihnen mit dem Augustusplatz ergehen. Wie sich das einstige Ensemble Augusteum-Paulinerkirche-Felsche verändert hat, wurde schon geschildert. Auch die drei anderen Seiten des Platzes bieten ein völlig anderes Bild als vor dem Krieg. Ich gebe zu, der heutige Augustusplatz gehört ganz und gar nicht zu meinen Lieblingsorten in Leipzig. Zu gerne hätte ich den alten Platz einmal gesehen! Einst Teil der Befestigungsanlagen und dann Park, wurde das Gelände ab den 1830ern als Innenstadtplatz gestaltet, nicht nur durch das bereits erwähnte Augusteum und dem Kaffeehaus, sondern auch durch eine beeindruckende Hauptpost. Sie wurde in den 1880er Jahren umgebaut und dem allgemeinen Erscheinungsbild des Platzes angepasst, wirkte anschließend etwas offizieller.

Leider wurde die Hauptpost beim Bombenangriff 1943 ebenfalls komplett zerstört und durch eine der vielen sozialistischen Bausünden der 1960er ersetzt. Dieses Gebäude wurde kräftig saniert und dient mittlerweile diversen Zwecken.

Zwei weitere architektonische Schätze, die leider zum untergegangen Leipzig gehören, sind das Bildermuseum und das Neue Theater. Das Bildermuseum verschönerte den Augustusplatz ab den 1850er Jahren, das Neue Theater kam ein Jahrzehnt später hinzu. Wer Leipzig ein wenig kennt und die Lage des Neuen Theaters auf dem Bild betrachtet, weiss schon, was sich heute dort befindet – die Oper.

Die neue Bebauung passt durchaus, denn entgegen seines Namens war das Neue Theater letztlich nicht der Ort, an dem Theaterstücke aufgeführt wurden, sondern es wurde als Opernhaus genutzt. Das war ursprünglich nicht so gedacht, aber die Leipziger sind praktisch veranlagt und das Gebäude war für Theaterstücke schlichtweg nicht besonders gut geeignet, dafür aber für Opern hervorragend nutzbar.

Schauspiele konnte man sich weiterhin in dem in den 1760er Jahren fertiggestellten Gebäude ansehen, das nun Altes Theater hiess, und auch mal als „Neues Theater“ (auch „Comödienhaus“) angefangen hatte…so schnell wird man vom Neuen zum Alten. Beide Theater wurden bei den Bombenangriffen zerstört. Während das heutige Opernhaus vom Stil her angenehm ist und sogar ein wenig an das Neue Theater erinnert, gibt es vom Alten Theater nicht mehr die geringste Spur. Dort, wo es einst so pittoresk stand, sieht man heute nur eine mehrspurige Straße und Straßenbahnhaltestelle – weniger pittoresk ist kaum möglich.

Auch hier zeigt die Lage dem Leipzigkenner schon, was heute hier steht, gerade weil der vorne rechts zu sehende Mendebrunnen noch steht. Heute sieht man hier das neue (dritte) Gewandhaus, dessen Stil Geschmacksache ist. Wo sind denn nun aber die ganzen Gemälde des ehemaligen Bildermuseums? Sie wurden zum Glück bereits vor der Zerstörung des Museums beim Bombenangriff 1943 ausgelagert und fanden für einige Jahrzehnte nur provisorische Unterkünfte. Nun haben aber auch die Leipziger Gemälde ein ständiges Zuhause im Museum der bildenden Künste.

Wo kommt dann das Gewandhaus an der Stelle her? Auch vor dem Krieg gab es in Leipzig bereits ein Gewandhaus, sogar zwei. Wie der Name nicht sagt, war und ist das Gewandhaus ein Konzerthaus. Der Name rührt vom ersten Leipziger Gewandhaus her, das ursprünglich von den Leipziger Stoff- und Tuchhändlern genutzt wurde. Es verfügte über eine große Halle, die sich aufgrund der Akustik hervorragend für musikalische Vorführungen eignete und so wurde es ab den 1780er Jahren über einhundert Jahre für Konzertvorführungen genutzt. Heute können nur noch einzelne Überreste des ersten Gewandhauses im sogenannten Städtischen Kaufhaus am Neumarkt besichtigt werden.

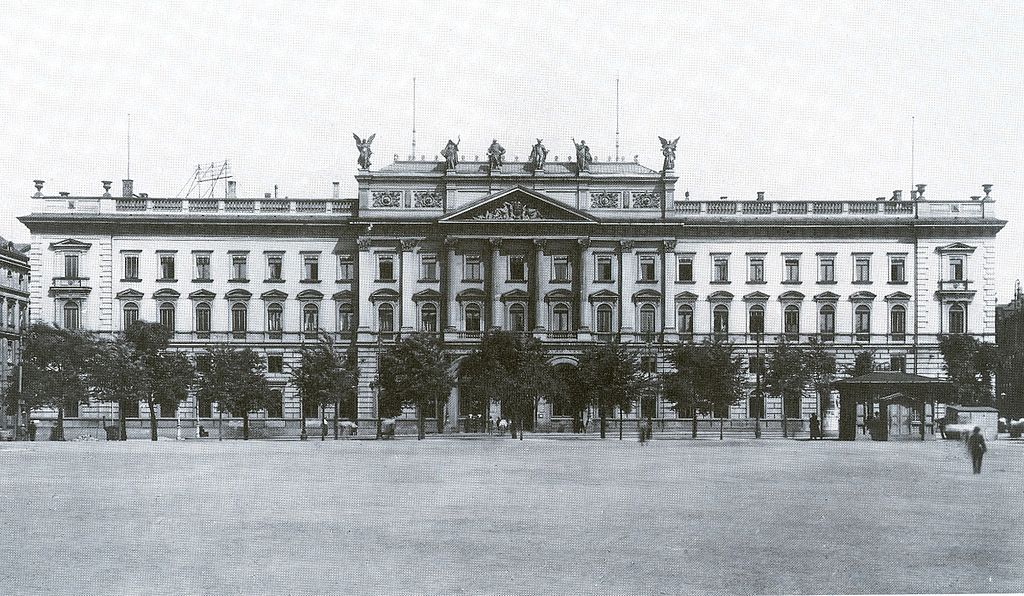

Das zweite Gewandhaus behielt den Namen, wurde aber in den 1880er Jahren von vornherein ausschliesslich als Konzerthaus gebaut. Der damaligen Oper gar nicht so unähnlich war es ein würdiges Gebäude für das anerkannte Gewandhausorchester. Vor dem Gewandhaus stand eine Statue von Felix Mendelssohn Bartholdy, der mehrere Jahre in Leipzig lebte und am ersten Gewandhaus als Kapellmeister tätig war. (Das ausgesprochen sehenswerte und interessante Mendelssohn-Haus ist zu besichtigen.) Den Nazis passte das Denkmal eines jüdischen Komponisten natürlich gar nicht in den Kram, aber der damalige Leipziger Oberbürermeister Carl Goerdeler (der später in den Widerstand ging und dafür tragischerweise mit seinem Leben bezahlte) setzte sich für das Denkmal ein. Feige warteten die Nazis 1936 ab, bis Goerdeler einige Tage nicht in der Stadt war und bauten das Denkmal nachts heimlich ab. Heute steht ein neues Denkmal vor der Thomaskirche.

Das Bildermuseum passte sich dem damaligen Baustil des Augustusplatzes ebenfalls gut an – der Platz bot im Ganzen ein sehr harmonisches Bild.

Das wunderschöne Gebäude ist leider einer der architektonischen Schätze, die die Bombenangriffe nicht überstanden haben. Nach dem Angriff von 1943 noch nicht rettungslos verloren, machte einer der Angriffe von 1944 das Haus zur Ruine. Vielleicht hätte es wieder aufgebaut werden können, aber wie andere Leipziger Gebäude wurde es auch 1968 abgerissen und es findet sich keine Spur mehr davon. Der Weg dorthin lohnt sich aber trotzdem, denn die auf dem Bild rechts zu sehende Universitätsbibliothek Albertina ist einen Besuch wert. Das restaurierte Treppenhaus ist atemberaubend und während die eigentliche Bibliothek modern und zweckmässig ist, so kann man beim Hineinsehen erleichtert feststellen, dass die Zeiten, in denen man selbst so büffeln musste, vorbei sind.

So gibt es in Leipzig noch mehr Versunkenes, dies sind die Gebäude, die mir (auch wenn ich sie nur von Bildern kenne) sehr am Herzen liegen. Es hat Spaß gemacht, dieses alte Leipzig beim Schreiben wieder auferstehen zu lassen, viele dieser Orte spielen in den Büchern eine wichtige, wiederkehrende Rolle, und es hat sogar ein wenig weh getan, die Zerstörungen des Bombenangriffe in Des Lebens labyrinthisch irrer Lauf zu schildern.

Gerade die nur noch auf Bildern zu sehenden charmante Harmonie des Augutusplatzes im Gegensatz zu seiner heutigen Gestalt gibt mir eine Ahnung davon, was hier alles für immer untergegangen ist.

Wenn einer der Hauptfiguren in Bürgerin aller Zeiten im Jahre 1931 voller Enthusiasmus den Augustusplatz als Anschauungsmaterial dafür nimmt, dass tatsächlich, wie Schiller einst sagte, „die Geschichte allein bleibt unausgesetzt auf dem Schauplatz, eine unsterbliche Bürgerin aller Nationen und Zeiten,“ dann hat er sich dafür – damals! – nicht den schlechtesten Ort in Leipzig ausgesucht. Hier fanden sich Bauwerke aus mehreren Epochen, Zeitzeugen diverser geschichtlicher Ereignisse, von denen heute nur noch der in den 1880ern erbaute Mendebrunnen steht. Seit 1931 ist der Augustusplatz Zeuge einer weiteren Fülle historischer Geschehnisse geworden – unerfreulicher wie dem Marsch der braunen Horden dort 1933, des Novemberpogroms 1938 (dem am Platz der noble und beliebte Herrenausstatter Bamberger & Hertz zum Opfer fiel) oder des entsetzlichen Bombenangriffs des 4. Dezembers 1943. Der Augustusplatz war einer der Hauptorte der Enttrümmerung nach dem Krieg und natürlich einer der Orte eines gänzlich erfreulichen Ereignisses – der friedlichen Revolution von 1989, die wir so dezent „Wende“ nennen.

Wer noch tiefer in das versunkene Leipzig eintauchen möchte, dem kann ich das Buch Leipzig um 1900 empfehlen, das ich bei der geistigen Vorbereitung auf das Schreiben mit Vergnügen genutzt und auch seitdem immer wieder gerne angeschaut habe.

Bilder und Berichte des schrecklichen Luftangriffes vom 4. Dezember 1943 finden sich in Leipzig brennt.

Photos: Wikipedia, gemeinfrei