Kronberg im Taunus – Kulinarik

Kronberg war einst für seine Kastanien, Erdbeeren und sein Wasser sehr berühmt. Heutzutage hat sich einiges geändert, aber Leckeres gibt es hier immer noch.

GESCHICHTLICHESWALLENFELSDEUTSCHLANDKRONBERG

Kronberg (in seiner damaligen Schreibweise „Cronberg“) zieht sich durch alle drei Bücher meiner Frankfurter Wallenfels-Trilogie und das liegt schlichtweg daran, daß dieses Städtchen mir ganz persönlich am Herzen liegt und ich darüber schreiben, ihm eine Rolle in den Büchern geben wollte. Da (u.a.) Frankfurter Maler das idyllisch gelegene Cronberg im 19. Jahrhundert für sich entdeckten und es mit der Zugverbindung nach Frankfurt auch die Frankfurter zunehmend anzog, boten sich zudem genügend Gelegenheiten, Cronberg für die Familie Wallenfels von zunehmender Bedeutung werden zu lassen. Am Ende der Trilogie ist es von der allertiefsten Bedeutung – Zuflucht und Heimat.

Der Altkönig, der Kronberger „Hausberg“, ist weithin sichtbar und ich habe versucht, in den Büchern das zu vermitteln, was er ausstrahlt. So im ersten Buch, Der Freiheit Kraft:

Er hat so viele Facetten, dieser Altkönig mit seinem keltischen Ringwall, seiner phänomenalen Aussicht und den Sagen, die sich um ihn ranken – ein Sultan soll dort einst einen Palast gehabt haben, ein Schatz soll dort in einer Höhle verborgen sein, eine Mutter in jener Schatzhöhle ihr Kind vergessen und so verloren haben. Da bot es sich an, im dritten Buch der Trilogie, Der Zukunft Schatten, auch das Unheil des direkt bevorstehenden Ersten Weltkriegs, den Untergang der bürgerlich-kaiserlichen Welt, durch einen Blick auf den Altkönig anzukündigen:

Manchmal ging sie alleine in der Umgebung umher, blickte über die weiten, gelb leuchtenden Felder hinweg auf den Altkönig, der sich in nördlicher Richtung hinter dem Dorf Cronberg erhob, breitgestreckt und mit einem dichten, dunkelgrünen Baummantel. Die majestätische Ruhe des Berges beeindruckte sie immer wieder; es wirkte, als ob er über die Dörfer, Wiesen und Felder zu seinen Füßen wachte.

Über der dunklen Masse des Altkönigs zeigten sich allerlei Farben, als ob der Tag vor dem Verlöschen noch einmal sämtliche Pracht aufbieten, noch einmal alles Schöne zeigen wollte, bevor es endgültig verging.

Wenn man heute vom Süden her auf Kronberg zufährt, bietet sich vor dem Ort jenes unverwechselbare Bild des Altkönigs und der Burg Kronberg, das für mich immer ganz schlicht und doch eindrücklich „zu Hause“ bedeutet. Die Burg hat etwas Zierliches, gerade ihr Turm ist – wenn man nach Burgturm-Maßstäben geht – geradezu grazil. Die „Skyline“ Kronbergs mit ebendiesem Turm ist in Kronberg ein beliebtes, sofort erkennbares Motiv.

Es überrascht also nicht, daß Kronberg zu einem beliebten Motiv für Maler wurde und sich auch heute z.B. in den sozialen Medien Fotos von Touristen aus der ganzen Welt finden, welche die charakteristischsten Ansichten zeigen. Aber Kronberg ist so viel mehr als malerische Kulisse. Deshalb werde ich in einigen Artikeln über verschiedene Aspekte dieses Städtchens berichten. Erst kürzlich machte ich mit zwei Freunden meinen Kronberg-Rundgang. Eine der beiden hatte gerade erst meine Wallenfels-Trilogie gelesen und so führte der Rundgang natürlich auch zu den Stellen, die im Buch vorkommen. Es hat der Freundin die Geschichte gleich noch lebendiger gemacht. Vielleicht wird dies also auch einigen anderen Lesern so gehen, wenn sie ein wenig in Kronberg eintauchen können.

Da man nicht hungrig auf Städtereisen gehen soll, geht es in diesem Teil um Kronbergs kulinarische Köstlichkeiten – vergangene und heutige. Ja, dieser kleine Ort hat viel zu bieten, einiges davon war weithin bekannt.

Kronthaler Wasser

Beginnen wir mit dem grundlegendsten Nahrungsmittel – dem Wasser. Unterhalb der Stadt befindet sich das Kronthal, heute ein schlichter Park, der einige Mineralquellen aufweist, die schon vor mehreren hundert Jahren samt ihrer Heilkräfte Erwähnung fanden. Natrium-Chlorid-Hydrogencarbonat-Säuerling heißt das, was da sprudelt, es unterstützt vor allem die Verdauungsorgane, schmeckt ungewöhnlich – sanft sprudelnd, leicht salzig, überraschend erfrischend und gar nicht übel. An den Mineralquellen kann man das Wasser trinken, oder es sich abfüllen, übrigens ein Recht, welches Kronberger Einwohnern schon seit Jahrhunderten als „Haustrunkrecht“ kostenlos zusteht. In der Stadt selbst finden sich ebenfalls einige Trinkbrunnen. Im 19. Jahrhundert führte die Heilwirkung dieses Wassers zu einer recht kurzfristigen Nutzung des Kronthals als Kuranlage, in der sich auch illustre Persönlichkeiten einfanden, wie z.B. Ferdinand Freiligrath, ein Lyriker, der 1844 im freiheitsfeindlichen Vormärz einige Jahre ins Ausland emigrieren musste, um der politischen Verfolgung zu entgehen. Zuvor aber kurte er in ebenjenem Kronthal, „einer kleinen stillen Badeanstalt in einem waldigen Thale, die erst vor zehn Jahren in’s Leben trat“, wie es in der Zeitschrift Gartenlaube 1867 in einer Erinnerung an Freiligraths Aufenthalt genannt wird.

Das Kronberger Wasser kam nicht nur den Kronbergern und den Kurgästen des Kronthals zugute, es wurde ab den 1870ern abgefüllt und als Mineralwasser verkauft – auch international. Sogar in asiatischen, nord- und südamerikanischen Ländern trank man das mehrfach ausgezeichnete Kronthaler Wasser. Heute wird es nicht mehr kommerziell abgefüllt, aber bei einem Besuch in Kronberg lohnt sich das Probieren.

„Kronberg-Skyline“ auf Brettchen und Glasabdeckungen im Kronberger Zeit & Genuss, hergestellt in den Oberurseler Werkstätten

Vor dem Altkönig, der schon die ganze Zeit aus der Ferne gegrüßt hatte, wurde die Landschaft nun von den weitläufigen Obstbaumwiesen und Kastanienhainen gesprenkelt, die das Städtchen Cronberg umgaben. Dieses kündigte sich durch den charakteristischen schlanken Burgturm an, der den Hügel, auf dem das Städtchen lag, krönte. Unter ihm war dieser Hügel mit einem Sammelsurium aus Dächern und Fachwerk bedeckt, als ob die Häuser von oben ein Stück heruntergekullert und überall verteilt zum Stehen gekommen wären. („Der Freiheit Kraft“)

Kronberger Kastanien

Ohne Goethe geht es bei mir nicht, das weiß jeder, der mich kennt, und so bin ich besonders froh, daß auch der gute Geheimrat einen Kronberg-Bezug hat. Die Kastanien hatten es ihm angetan. Nachdem Goethe nach Weimar umgezogen war, oblag es seiner Mutter, in jedem Herbst die „Cronberger Castanien“ zu besorgen und sie ihrem Sohn zu schicken. Ihre Briefe berichten allherbstlich getreulich von ihren diesbezüglichen Bemühungen. Mal sind sie „schön wie italienische Maronen“, mal „erbärmlich und nicht zu genießen“. Goethe bleibt den Kastanien treu, noch 1832, wenige Wochen vor seinem Tod schreibt er an Marianne von Willemer: „Was übrigens mich betrifft, so genügt mir bey Tisch das Wenigste, Einfachste, dächt ich nicht manchmal an die übrigen mitgenießenden Hausgenossen und Gäste. Deswegen möcht ich Sie jetzt nur um eine mäßige Sendung von Kastanien bitten, von welchen diesen Winter kaum einige Musterbilder zu uns gekommen sind.“

Kronberg und seine Kastanien – eine weitere jahrhundertealte Geschichte. Die Lage an den Südhängen des Taunus ist ausreichend mild und sonnig, um für Kastanien gute Bedingungen zu bieten. Die haltbare und nahrhafte Frucht eignet sich hervorragend als Nahrung für die Wintermonate. Schon vor über zweihundert Jahren wurde die Kastanie gewerbsmäßig angebaut, auf den Märkten und auch in die Nachbarländer verkauft. Aber die Geschichte geht noch weiter zurück – zu Kronbergs wahrscheinlich größtem Triumph. Im 14. Jahrhundert litt Frankfurt unter den Raubrittern der Umgebung, die es auf die reichen, zu den Frankfurter Messen reisenden Kaufleute abgesehen hatten. Ein Sitz dieser Raubritter war die Burg Kronberg und so ging Frankfurt auch gegen Kronberg vor. Die Einzelheiten dieser sogenannten Kronberger Fehde hier zu erläutern, würde den Rahmen sprengen. Letztlich kam es 1389 zu einer Schlacht zwischen den Frankfurtern und den Kronbergern, die aufgrund starker Verbündeter siegten und für die gemachten Gefangenen ein enormes Lösegeld von Frankfurt erhielten, an welchem jenes noch über 100 Jahre später zahlte. Was aber hat dies mit den Kastanien zu tun?

Es gibt ein berühmtes Gemälde dieser Schlacht und dort wird auch gezeigt, wie die Frankfurter Soldaten die Kronberger Kastanienbäume schälten, um durch dieses Abschälen der Rinde die Bäume so zu schädigen, dass sie keine Kastanien mehr trugen. Die Details zum Umfang dieser Schäden und der Art der Bäume liegen teilweise im Bereich der Gerüchte, definitiv belegt sind die Esskastanien erst seit dem 16. Jahrhundert, aber man erkennt durchaus, welche Bedeutung die Kastanie lange für Kronberg hatte. Warum die Vergangenheitsform? Nun, die große Zeit der Kastanien ist in Kronberg schon seit etwa 140 Jahren vorbei. Der Hauptgrund wird in Kronberg am Kastaneum auf einer Tafel erklärt: die Zugverbindung nach Italien ermöglichte es, von dort günstigere Esskastanien zu importieren. Die Kronberger Kastanien waren daraufhin weniger gefragt. An vielen Stellen wichen die üppigen Kastanienhaine den Sommervillen und großzügigen Gartenanlagen reicher Frankfurter, die sich in Kronberg zunehmend Sommerhäuser bauten. Für viele Kronberger trat der Obstanbau an die Stelle des Kastanienanbaus. In mageren Zeiten wie den beiden Weltkriegen waren die Kastanien den Kronbergern weiterhin willkommen, reicherten sie den Speiseplan doch lebensnotwendig an, aber die Bedeutung als Handelsware war geschwunden.

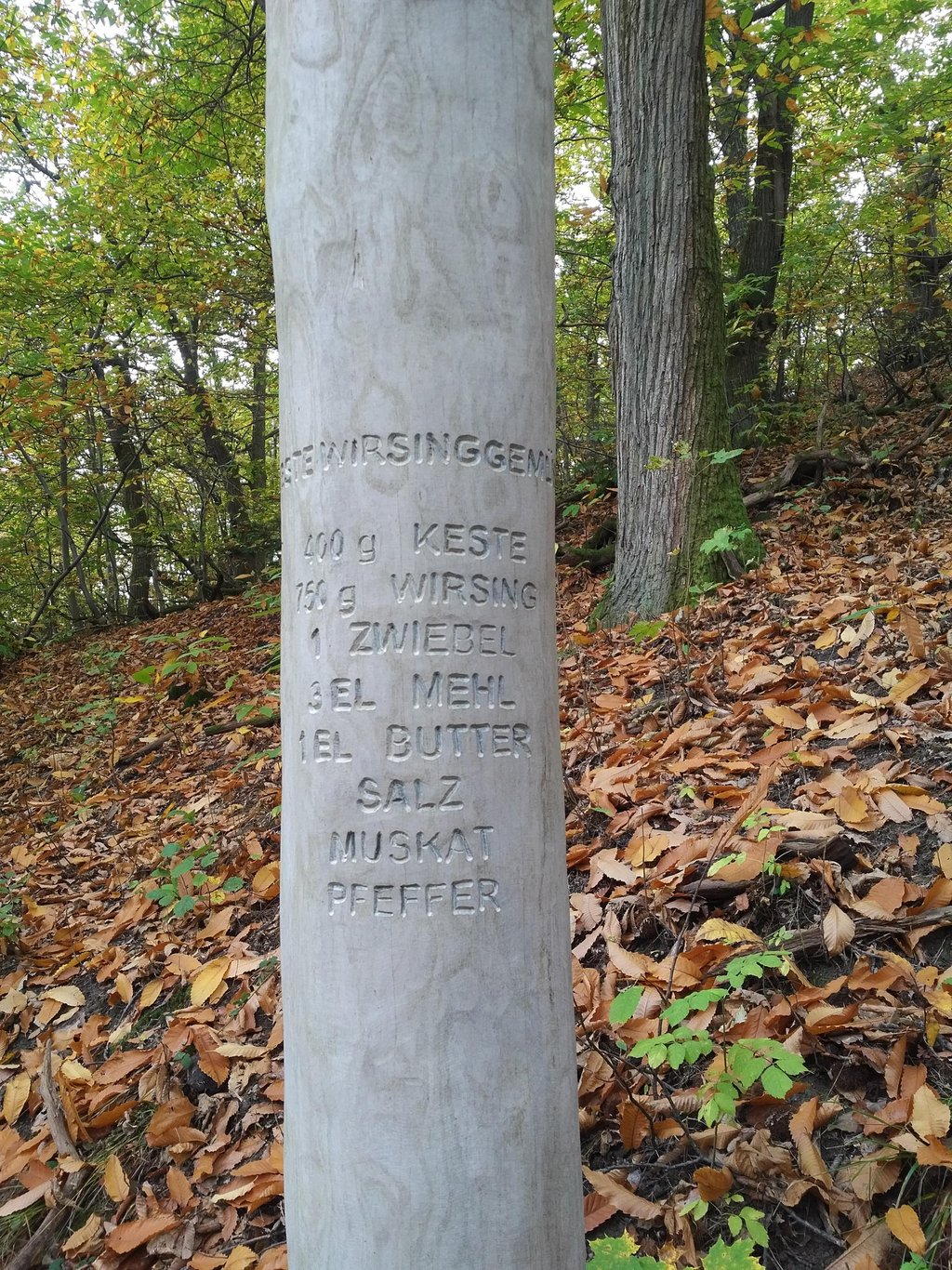

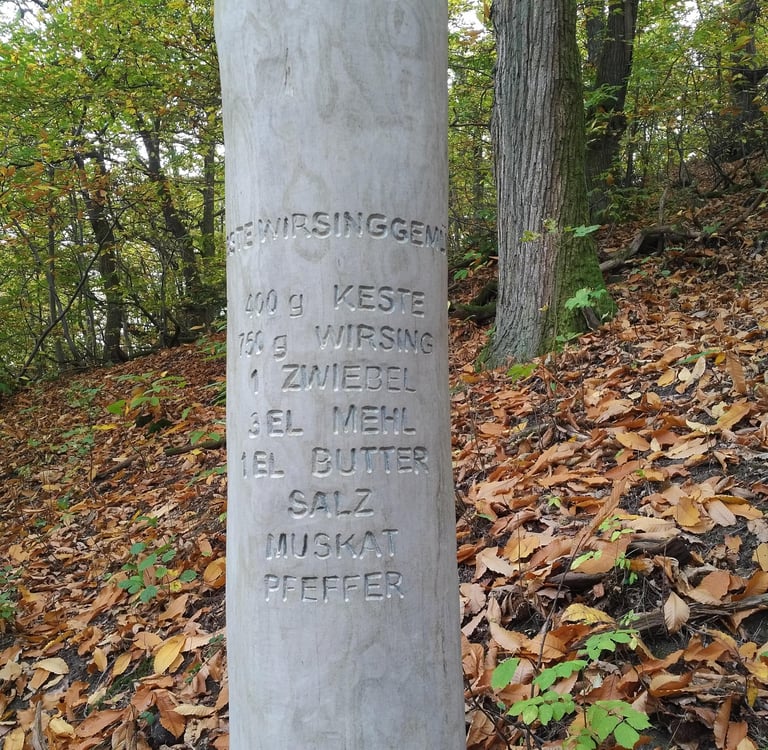

Mit diesem Jahrtausend erlebt die Kastanie hier allerdings eine kleine Renaissance. Eine 2005 auf der Burg Kronberg gegründete „Interessengemeinschaft Edelkastanie“ widmet sich der Nussfrucht, 2016 erhielt Kronberg das o.e. Kastaneum, ein nach historischem Vorbild rekonstruierter Kastanienhain, welcher nicht nur allerlei Kastanienbäume bietet, sondern auch Holzpfähle mit Kastanienrezepten und Informationen sowie zwei gemütliche Liegebänke mit herrlicher Aussicht auf Burg und Stadt. Und auch kulinarisch spielt die Kastanie wieder eine Rolle. Die kundige Anlaufstelle für Kronberger Spezialitäten ist Florian Henrich von Zeit & Genuss in der Kronberger Katharinenstraße. In diesem gemütlichen kleinen Geschäft habe ich einst nicht nur meinen rosa Diva-Bembel gekauft und als ich Herrn Henrich fragte, ob er – ein „echter Kronberger Bub“, wie er selbst sagt – mir ein wenig über Kronbergs Spezialitäten und auch sein Kronberg erzählen könnte, war er sofort dabei. Als ich gestern dort eintrat, begrüßte mich neben der Kasse gleich ein hübsches Kastanienarrangement – Marzipankastanien und Maronenlikör.

Aber zurück zu den Kastanien. Auf meine Bitte, ein Foto der vorhandenen „Kastanienprodukte“ machen zu können, bringt Herr Henrich drei weitere Produkte, die ich nicht unbedingt erwartet hätte: Senf, Honig und Nudeln. Ja, allem sind Kastanien beigefügt und wer sich über das „Käschte“ auf den Etiketten wundert: Käschte, Käste oder Keste ist der hiesige Name für die Kastanien. Herr Henrich kann zu jedem seiner Produkte eine Geschichte erzählen, sieht sich vor Ort an, wo diese herkommen und wie sie hergestellt werden. Während wir noch reden, kommen Kunden, die sich unter anderem für den Honig interessieren. So erfahre ich aufmerksam zuhörend auch gleich: die Kastanien im Honig kommen von den Kastanienhainen zwischen Kronberg und Mammolshain, der Imker hat seinen Bienenstock direkt dort vor Ort. Noch kronbergerischer geht es also kaum.

Auch von den Kronberger Nüssen berichtet Herr Henrich – keine wirklichen Nüsse, sondern schokolierter Nougat in der Form einer Walnuss. Eine Kindheitserinnerung Herrn Henrichs, früher gab es diese bei allen Kronberger Bäckern. Heute gibt es in der Altstadt leider nur noch einen alteingesessenen Bäcker.

Über die Kastanien kommen wir dann auch ins Gespräch über allerlei. Herr Henrich wunderte sich schon bei unseren ersten Gesprächen über meine Kronberg-Begeisterung. Er kann sie durchaus verstehen, aber er hätte sie bei einer „Auswärtigen“ (ich bin ja erst seit einigen Jahren glückliche Kronberger Einwohnerin) nicht unbedingt so erwartet. Ich erkläre ein wenig, wie wohl ich mich vom ersten Moment an in Kronberg gefühlt habe. Ich habe an einer zweistelligen Anzahl von Orten in drei Ländern gelebt, also durchaus Vergleichsmöglichkeiten – vom Dorf bis zu einer Millionenstadt wie Philadelphia. Und es ist Kronberg, aus dem ich nie wieder wegmöchte, in dem ich mich richtig zu Hause fühle. Es sind sowohl die freundlichen Menschen wie auch das Gemütliche der gepflegten Stadt selbst, dazu noch ihre Nähe zu den Taunuswäldern (der Kronberger Stadtwald ist herrlich!) und der Charme. Seitdem ich mich mit der Geschichte beschäftige, habe ich dann noch einmal eine ganz neue Komponente kennengelernt. Und so fasst Herr Henrich nach meinem kleinen Bericht sehr schön und treffend zusammen: „Du hast also nicht den ursprünglichen Bezug dazu, aber du hast Kronberg im Herzen.“

Rezept im Kastaneum

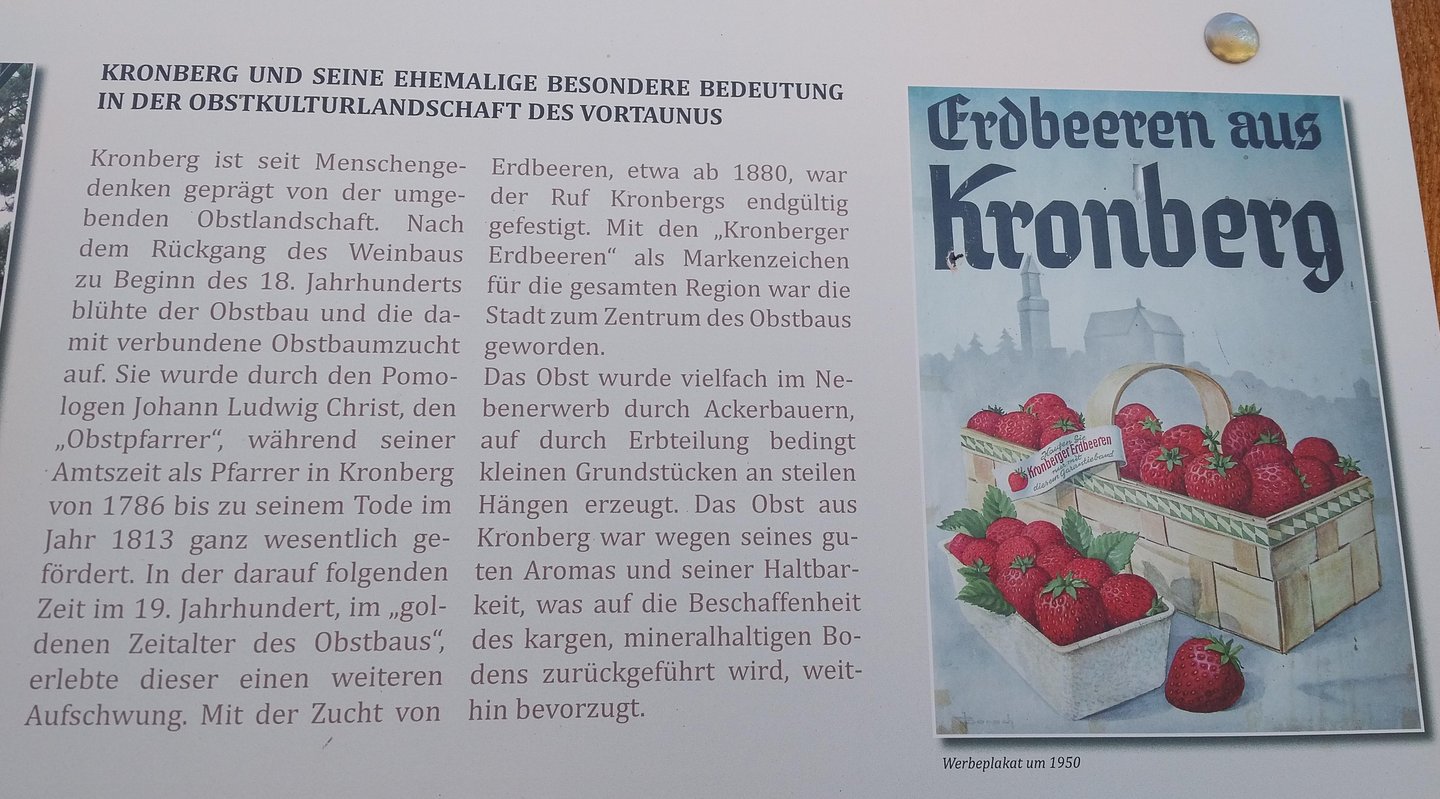

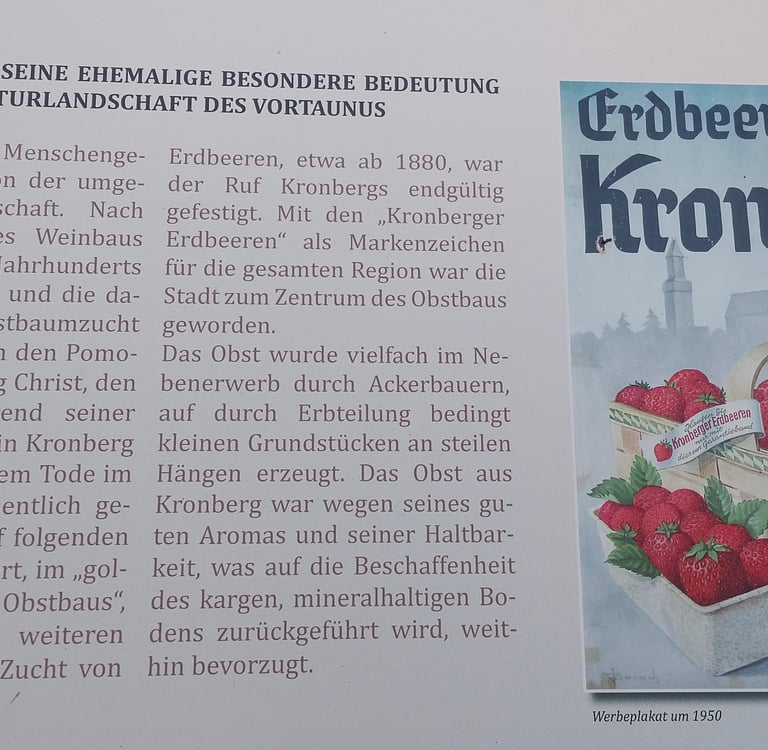

Kronberger Erdbeeren und anderes Obst

Während wir plaudern, kommt auch kurz ein Herr zum Laden, tauscht einige Worte aus und geht wieder. „Das war der Speierlings-Papst, Heiko Fischer“, erklärt mir Herr Henrich und ich muss gestehen, ich schaue ziemlich verwirrt. Schon lerne ich eine weitere Facette Kronbergs kennen. Heiko Fischer nimmt sich in Kronberg der Speierlingsbäume an, hat viele hier angepflanzt, setzt sich für sie ein und pflegt auch unsere Streuobstwiesen. Der Obst- und Gartenbauverein Kronberg berichtet auf seiner Website, daß es in Kronberg mittlerweile 150 Speierlingsbäume gibt, 100 davon noch recht jung. Und der Speierling ist vielfältig, wie mir Herr Henrich erzählt, im Ebbelwei (oder Ebbelwoi, je nach linguistischer Präferenz) ist er eine Zutat, Schnaps kann man aus ihm machen, Marmelade oder Speierlingsbrot … was, wie ich erfahre, gar kein Brot ist, sondern ein festes Gelee, das man als Süßigkeit essen kann. Auch im Zeit & Genuss gibt es Obstgelees – natürlich selbstgemacht. Das Hintergrundbild zeigt den charakteristischen Bembel (der sich im Kronberger Wald sogar an einem Baum findet), in dem der Ebbelwei serviert wird.

Der Obstanbau hat hier eine lange Tradition und blühte nach dem Nachlassen des Kastanienanbaus noch einmal richtig auf. Auch hiervon ist heute leider nicht mehr so viel übrig, dafür bieten aber die Streuobstwiesen und insbesondere die Erlebnisobstwiese einen informativen Einblick in jene Zeit, als Kronberg auch für sein Obst bekannt war. Man kann durch das malerische Rentbachtal (das meine aufmerksamen Leser aus Der Zukunft Schatten kennen) in einer gemütlichen Runde zum Kastaneum schlendern, dann auf einem beschaulichen Weg mit interessanten Informationstafeln und herrlichen Blicken auf Kronberg zur Erlebnisobstwiese und dem Kronthal gehen, also Kastanien, Obst und Wasser Kronbergs gewissermaßen erwandern. Der Weg ist angenehm und nicht anstrengend (wenn man nicht wie ich unbedingt noch 6 Liter Kronthaler Wasser abzapft und zu Fuß nach Hause schleppt …). Es gibt insgesamt drei – teils überlappende – Obstwege im Rentbachtal, die in einer Broschüre mit ihren diversen Stationen gut beschrieben sind.

Der Erdbeere ist in Kronberg ein Fest gewidmet, das Erdbeerfest im Juni, bei dem es insbesondere um die Burg herum um die Erdbeere geht. In den 1920ern gab es in Kronberg sogar einen regelmäßigen Erdbeermarkt. Die Erdbeere wuchs besonders gut entlang des Philosophenweges, der von Kronberg nach Königstein führt (und von dem aus man ins Rentbachtal abbiegen kann), denn dort finden sich Südhänge und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, daß diese schon im Frühling richtig warm und sonnengebadet sind – ideale Erdbeervoraussetzungen also, auch wenn dort heute keine Erdbeeren mehr angepflanzt werden.

In Der Zukunft Schatten bekommen die Kronberger Erdbeeren etwas Melancholisches. Ein Glas Marmelade aus ebendiesen Erdbeeren stellt im Kriegswinter 1916 beim 18. Geburtstag des Wallenfels-Sohnes Joachim eine kleine kulinarische Besonderheit da, von seiner Mutter extra für diesen Anlass aufbewahrt, eine in schweren Zeiten selten gewordene Köstlichkeit. Nur kurze Zeit später wird dieses Glas beim letzten Frühstück geleert, das Joachim vor seiner Abreise in den Krieg zu Hause isst. Seine Mutter stellte ihm Tasse und Teller hin, strich ihm über das blonde Haar und setzte sich dann auch an den Tisch. Es lag etwas so Beschützendes und gleichzeitig Trauriges in ihrem Tun, dass Joachim sich über die Augen wischen musste. „Danke.“

Er aß schweigend, während Juliane ihn betrachtete, den Sohn, der noch gar nicht richtig erwachsen war und den sie nicht mehr behüten durfte.

Die frühere und heutige Obstvielfalt in Kronberg ist noch größer, so sind natürlich die allgegenwärtigen Äpfel nie weit entfernt, die Quitte gibt es und sogar noch einen letzten Maulbeerbaum in der Altstadt.

Kulinarisch hatte und hat Kronberg also viel zu bieten. Manche alten Spezialitäten verschwinden, neue treten an ihre Stelle oder die alten werden wiederentdeckt.

Zum Abschluss unseres Gesprächs frage ich Herrn Henrich: „Was ist Kronberg für dich, wie würdest du dein Kronberg beschreiben?“

Er überlegt einen Moment. „Heimat. Einfach nur Heimat“, sagt er dann.

Fast genau so schrieb ich es in Der Zukunft Schatten: