Wie Frankfurts Bürger bauliche Schmuckstücke ermöglichten

Frankfurt hatte nie einen baufreudigen König oder Herzog, dafür aber engagierte Bürger - ohne sie gäbe es heute keinen Palmengarten, keinen Eisernen Steg und keine Alte Oper

GESCHICHTLICHESWALLENFELSDEUTSCHLANDFRANKFURT

Frankfurt am Main verfügt über zahlreiche beindruckende Bauwerke aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Vor dem zweiten Weltkrieg entstandene Bilder zeigen, wie prächtig die Stadt insgesamt war. Dort, wo sich z.B. heute rund um die Hauptwache hässliche, gesichtslose Bauten erheben, bot sich vor dem Krieg ein harmonisches, ästhetisches Gesamtbild. Am Opernplatz bekommt man zum Glück auch heute noch eine Ahnung, wie Frankfurt einst aussah. Die Alte Oper selbst ist für mich eines der schönsten Gebäude überhaupt und entschieden mein Lieblingsgebäude in Frankfurt. Ich kann oft davor stehen und den Anblick genießen. Als ich noch nicht lange in Frankfurt wohnte und mir eine Freundin erzählte, daß dieses architektonische Prachtstück erst seit den 1980ern wieder in seiner Schönheit erstrahlt und davor jahrzehntelang Ruine war, konnte ich es kaum glauben. Der Wiederaufbau der Alten Oper ist u.a. der Hartnäckigkeit der Frankfurter Bürger zu verdanken, was zur Geschichte Frankfurts passt, denn es waren immer wieder die Bürger der Stadt, die große Bauvorhaben angingen und Frankfurt somit ein Aussehen bescherten, das mit jeder Residenzstadt mithalten konnte. Über die Alte Oper soll Kaiser Wilhelm I. sogar gesagt haben: „Das könnte ich mir in Berlin nicht erlauben.“ Es wird für die Frankfurter, welche 1866 von den Preußen besetzt, verschluckt und auf den Status einer Provinzstadt herabgestuft worden waren, eine besondere Genugtuung gewesen sein.

Frankfurt war bis zur preußischen Besetzung eine Freie Stadt, also ebenso eigenständig wie ein Königreich oder Herzogtum. Es wurde aber nicht von einem einzelnen Herrscher regiert, sondern von einer gewählten Stadtregierung, die aus einer Bürgerrepräsentation, einem Senat und zwei Bürgermeistern bestand. Somit gab es auch keinen Herrscher, der sich durch aufwendige Bauprojekte einen Ruf schaffen wollte. Aber es gab die rührigen Frankfurter Bürger, die auch ohne königliche Privatschatulle Wege fanden, ihre Stadt prächtig zu gestalten. Sie gingen dabei so vor, wie man es von findigen Geschäftsleuten erwartet. Einige der Bauwerke und ihre Entstehungsgeschichte möchte ich hier kurz vorstellen.

"… hervorgehend aus dem Schoße des Bürgerthums, dem allgemeinen Besten gewidmet, unserer Stadt zur Zierde und Ehre"

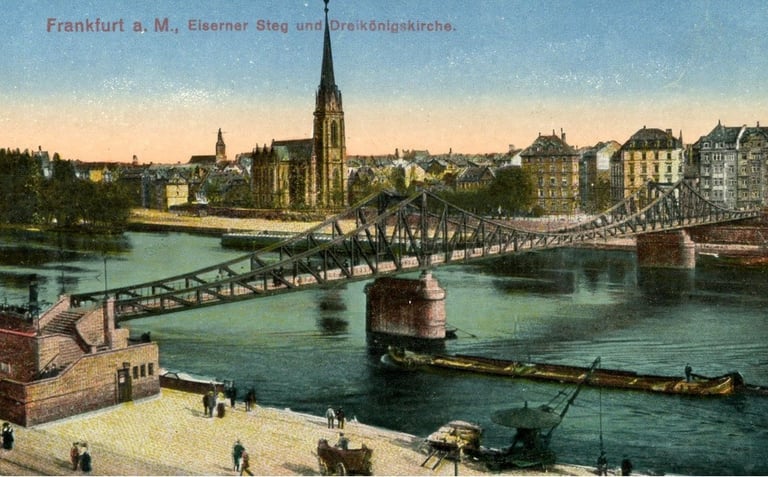

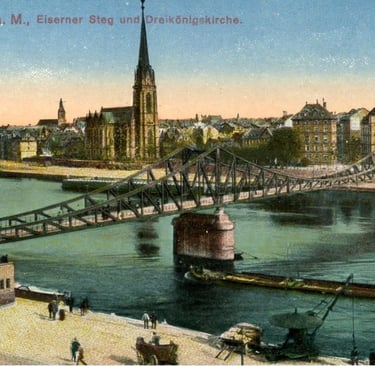

Eiserner Steg (1868)

Der Eiserne Steg wirkt weniger prachtvoll als die noch folgenden Gebäude (ein Brückenenthusiast mag dies aber genau umgekehrt sehen), denn letztlich ist sie das, was ihr Name schon besagt: eine Stahlbrücke. Man erreicht sie über Treppenaufgänge, die in dem für Frankfurt so typischen rötlichen Stein gehalten sind und durchaus etwas Repräsentatives haben, auch wenn es den umfangreichen Menschenmassen, die hier täglich von „hibbdebach“ (also dem Frankfurter Zentrum, bzw. der Stadt nördlich des Mains) nach „dribbdebach“ (also Sachsenhausen auf der südlichen Seite) oder umgekehrt laufen, wahrscheinlich kaum auffällt. Wer in Richtung Sachsenhausen gehen möchte, findet vorne am diesem Treppenaufgang die schlicht-elegante Steintafel „Erbaut von Frankfurter Buergern 1868 – 1869“.

Die Stadt kam nämlich nicht in Gänge, also kümmerten sich die Bürger selbst darum. Es gab zu dem Zeitpunkt in Frankfurt nur eine über den Main führende Brücke (wenn man von der 1848 entstandenen und außerhalb liegenden Eisenbahnbrücke absieht). Die Stadt wuchs rasant, Personen- und Güterverkehr über den Main nahmen entsprechend zu und waren für eine Brücke schlichtweg zu viel – sowohl mengenmäßig wie auch von der Belastung durch das Gewicht (die rege Bautätigkeit führte zu zahlreichen Steinfuhren und die anscheinend rege Trinktätigkeit – nein, das Bevölkerungswachstum – zu zahlreichen Bierfuhren). Außerdem wurde durch das Wachstum der Stadt der Weg zu dieser einzigen Brücke für die meisten Einwohner immer weiter, die Stadt wuchs nämlich eher in westliche Richtung, während die Brücke am östlichen Ende der Altstadt lag. Hinzu kam, dass die Fahrbahn der Brücke zu schmal war. Gründe für eine weitere Brücke gab es also reichlich.

Immer wieder ersuchten die Bürger die Stadt darum, eine weitere Brücke erbauen zu lassen, und immer wieder lehnte die Stadt ab. Der Bau war ihnen zu teuer. Zwar wurde nach Jahrzehnten 1866 schriftlich von der Stadt festgehalten, dass eine zweite Brücke notwendig sei, aber dabei blieb es zunächst und so kümmerten sich die Frankfurter Bürger darum. Sie gründeten die „Actiengesellschaft zur Errichtung einer Eisernen Brücke am Fahrtor“ und verkauften Aktien für 100 Gulden das Stück. Sie verkauften sich blendend, es kam sogar mehr Geld als erwartet zusammen. Die Aktien wurden nicht aus Gewinninteresse gekauft, denn es war geplant, die Brücke nach etwa zwanzig Jahren der Stadt Frankfurt zu übergeben, sobald die Baukosten wieder hereingekommen waren. Dies sollte durch eine Gebühr für die Überquerung der Brücke geschehen (angesichts der Massen, die sich heute dort oft drängen, gar keine schlechte Idee …) – für einen Kreuzer konnte man die Brücke einmal überqueren oder man konnte sie für sechs Gulden gleich ein ganzes Jahr nach Belieben nutzen. Auch dieses Entgelt sollte nur bis zur Amortisierung der Baukosten bestehen.

1869 wurde die Brücke eingeweiht – die erwarteten Baukosten wurden nicht überschritten, was den für die Alte Oper Verantwortlichen sicher manch neidisches Seufzen entlockte – und das Engagement der Bürger in einer Rede gewürdigt: „Der Eiserne Steg ist errichtet worden von Bürgern und nur von Bürgern; in trüber Zeit ein erstes Zeichen dessen was der Selbstthätigkeit des Bürgers obliegt, ein Beispiel, was sie zu leisten vermag. […] Hoffen wir, daß diesem Baue noch manches öffentliche Werk folgen werde, hervorgehend aus dem Schoße des Bürgerthums, dem allgemeinen Besten gewidmet, unserer Stadt zur Zierde und Ehre“. Der Wunsch würde in Erfüllung gehen.

Die Brücke wurde so rege genutzt, dass die Erbauungskosten sich schon nach siebzehn Jahren amortisiert hatten und die Brücke zum 1. Januar 1886 an die Stadt Frankfurt übertragen wurde. Bis heute wird sie (bzw. ihre 1946 erbaute Nachfolgerin) äußerst rege genutzt, auch Künstler wie Max Beckmann wurden von ihr inspiriert.

Weitere Informationen:

„Es führt über den Main eine Brücke von Stein“ – Die Brücken von Frankfurt am Main im langen 19. Jahrhundert“, Dieter Schott

http://www.eisernersteg.com – Geschichte, Bilder, Informationen

Palmengarten (1871)

Nicht nur Frankfurt verlor 1866 seine Selbständigkeit und wurde von Preußen geschluckt, auch anderen deutschen Ländern erging es so, darunter dem Herzogtum Nassau. Der ehemalige Herzog von Nassau brachte der Stadt Frankfurt dann aber eine Errungenschaft ein, welche die Menschen auch heute noch erfreut: den Palmengarten.

In Der Wahrheit Flamme wird die Entstehung des Palmengartens geschildert, denn natürlich engagiert sich die Familie Wallenfels, der ihre Stadt am Herzen liegt, in diesem Projekt. Ferdinand, der Sohn des Hauses berichtet seiner künftigen Ehefrau darüber:

Ferdinand nickte. „Frankfurt scheint für vormalige gekrönte Häupter attraktiv, der ehemalige Kurfürst von Kurhessen hat sich vor dreißig Jahren auch dorthin zurückgezogen. Nun, der Herzog von Nassau wohnt in einem Palais gar nicht weit von den Ahlbachs. In seinem Palast in Biebrich hat er einen riesigen Wintergarten voller fremdartiger Gewächse. Es muss unglaublich aussehen, riesig groß, mit einem Glasdach und darin ein exotisches Pflanzenparadies. Den Palast nutzt er nicht mehr und so möchte er diese Pflanzen verkaufen und zwar nicht einzeln, sondern in ihrer Gesamtheit.“

„Da wird es sicher nicht viele Käufer geben, wer kann sich schon einen Wintergarten palastartiger Ausmaße in den Garten stellen. Wahrscheinlich nur ein anderes gekröntes Haupt.“

„Oder eine Stadt, die ihren Bürgern etwas Gutes tun möchte“, erklärte Ferdinand triumphierend.

„Frankfurt möchte den Wintergarten kaufen?“

„Nicht die Stadt Frankfurt selbst. Es sind wie immer die Bürger der Stadt, die aktiv werden. So geschieht bei uns das meiste, engagierte Bürger finden sich zusammen und setzen ein Ziel durch. So haben sie der Stadt durch geschickte Getreideeinkäufe in mancher Hungersnot geholfen, das Goethedenkmal und vieles andere gestiftet. Was in Ihrem hübschen Homburg der jeweilige Landgraf schuf, vollbrachten in Frankfurt die Bürger.“

„Lobenswert. – Und was möchten die Frankfurter Bürger mit dem herzoglichen Wintergarten machen?“

„Einen Lustgarten für die Stadt anlegen, einen Palmengarten. Einen Glaspalast mit den exotischen Pflanzen des Herzogs, drumherum weitere Anlagen und Annehmlichkeiten, zugänglich für jedermann.“

„Das klingt wundervoll. Sind es nur Pläne, oder ist man mit dem Herzog bereits in Verbindung getreten?“

Ferdinand führte Emilie in Richtung der Bäume, da es in der Sonne mittlerweile zu warm wurde. „Der Kaufvertrag wird gerade vorbereitet. Der Herzog ist Frankfurt wohlgesonnen, er wurde in der Stadt freundlich aufgenommen und fühlt sich in seinem neuen Domizil wohl. Ursprünglich wollte er einhunderttausend Gulden für alle Pflanzen, aber nun könnte es sein, dass er mit dem Preis heruntergeht, eventuell auf sechzigtausend Gulden. Er hat ja dann seinen Wintergarten auch wieder fast vor der Türe, das wäre bei Verkäufen an andere Orte nicht gegeben.“

„Und da war Ihr Vater involviert?“

„Ja. Im Mai wurde ein Komitee gegründet, welches sich mit den Präliminarien und Verhandlungen befassen sollte. Dort ist er Mitglied. Man wird zur Finanzierung des Kaufs eine Aktiengesellschaft gründen und Aktien von je zweihundertfünfzig Gulden ausgeben. Berechnungen der wahrscheinlichen Einnahmen und Ausgaben deuten darauf hin, dass es für die Aktionäre durchaus gewinnbringend sein könnte. Das Interesse bei den Frankfurter Bürgern ist bereits groß und wird durch entsprechende Informationen noch angeregt. Es ist aufregend, was alles zu bedenken und zu tun ist, um solch ein Unternehmen zu verwirklichen. Mein Vater ist zudem glücklich, dazu beitragen zu können, etwas für die Stadt zu tun.“

„Das glaube ich, insbesondere, wenn es so etwas Bleibendes ist. Wo wird denn diese Anlage errichtet werden?“

„Das ist momentan noch die Frage. Ein Komitee setzt sich für den Osten der Stadt ein, ein anderes für das Westend. Ich würde das Westend vorziehen. Die Bürger, welche durch ihre Aktienkäufe diesen Garten ermöglichen, finden sich weitaus eher dort als im Ostend, in welchem vorwiegend Arbeiter wohnen, und es sollten die engagiertesten Förderer doch nicht durch die ganze Stadt fahren müssen, um die Früchte ihrer Arbeit zu genießen. Außerdem“, Ferdinand grinste schelmisch, „hätten wir diese prächtige Anlage dann fast vor dem Haus und das ist natürlich ein angenehmer Vorteil.“

So, wie Ferdinand es sich erhofft, kommt es letztlich auch und der Palmengarten wird für die Familie zu einem häufig besuchten Ort. Das von ihm erwähnte Komitee veröffentlichte 1868 einen Aufruf, in welchem es erklärte: „Eine jede Blumenausstellung in Biebrich hat (…) innerhalb 14 Tagen 19.000 bis 21.000 Gld. an Eintrittsgeldern ergeben; fänden diese Ausstellungen in Zukunft dahier in einem weit grossartigeren Bau (…) statt, zu Frankfurt, welches bessere Verbindungen nach allen Seiten hin hat, inmitten einer dicht bevölkerten wohlhabenden Umgegend liegt und den fremden Besuchern vielfache Genüsse und Annehmlichkeiten bietet, so ist mit Sicherheit ein weit grösserer Besuch und Ertrag zu erwarten.“ Nach weiteren Gründen, aus denen „die Aussicht auf eine vollkommen genügende Rentabilität des Unternehmens“ eine „wohl begründete“ sei, widmet sich der Aufruf dem schmerzlichen Ereignis, welches der Verlust von Frankfurts Eigenständigkeit und die Herabwürdigung zu einer preußischen Provinzstadt darstellte. 1868 war diese Demütigung noch frisch und schmerzte erheblich, aber wie immer ließen sich die Frankfurter, die sich als „Muss-Preußen“ bezeichneten, nicht unterkriegen: „Für unsere Bürgerschaft ist die Missgunst der Ereignisse nur ein Sporn, ihre ganze Kraft einzusetzen, um die Blüte dieser Stadt zu erhalten und zu mehren (…). Zeigen wir deshalb, dass die äussere Stellung, welche man unserer Vaterstadt gab, nicht massgebend ist für die Ansprüche, die wir an uns selbst machen und die Geltung von Frankfurt als Mittelpunkt eines weiten Umkreises.“

Dieser Aufruf vom 6. Mai 1868, Aktien zu kaufen, fruchtete. Am 3. August waren schon Aktien für über 150.000 Gulden gezeichnet (die veranschlagten Gesamtkosten lagen bei 250.000 Gulden), was in einem zweiten Aufruf mit „Frankfurts Sinn für gemeinnütziges Wirken hat sich auch hier wieder auf neue bewährt“, gewürdigt wurde. Auch die von Ferdinand geäußerte Hoffnung, der Herzog würde die Bestände für 60.000 anstatt 100.000 Gulden verkaufen, erfüllte sich. Die Aktien verkauften sich weiterhin prächtig. 1869 wurden Teilaktien zu 50 Gulden eingeführt, um auch weniger Begüterten die Möglichkeit zu eröffnen, an diesem Projekt zu partizipieren.

Schon am 9. April 1870 fand die erste Ausstellung im Palmengarten statt, am 14. April das erste Konzert. Natürlich ist auch die Familie Wallenfels vor Ort. Aus Der Wahrheit Flamme:

„Oh!“ Emilie blieb hingerissen stehen. Sie hatte wie Carl und Ferdinand den Bau des Palmengartens stetig verfolgt; geruhsame Spaziergänge entlang der Bockenheimer Landstraße hatten Blicke auf das Gelände ermöglicht, auf welchem die Gewächshäuser schon im letzten Herbst die ersten Pflanzen aufgenommen hatten. Das Gesellschaftshaus, in dem Konzerte und allerlei Veranstaltungen stattfinden würden, sah wie eine prächtige Villa aus. Säulengänge lockerten die majestätische Architektur auf, Bäumchen und Pflanzen schmückten die Fassade und davor erstreckte sich eine liebevoll gestaltete Blumenanlage mit einem Brunnen in der Mitte, voller symmetrischer und trotzdem natürlich wirkender Harmonie.

Das Glasdach des Palmenhauses funkelte Besuchern schon von weitem entgegen und war für Emilie bisher das einprägsamste Element des Palmengartens gewesen, da es aus der Ferne stets sichtbar war. Nun überwältigten die Schätze des Inneren sie. Es war, als ob man in eine völlig andere, tropische, fremde Welt eingetreten wäre. Unter dem enormen Glasdach war es warm, fast stickig, fremdartige Pflanzengerüche legten sich wie ein exotischer Mantel um die zahlreichen Besucher, die alle mit offenem Mund und großen Augen die Pracht um sich herum bestaunten. Das Gebäude schien unendlich, bot so viel Neues, dass Emilie rief: „Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinsehen soll.“

„Gut, dass wir als Aktionäre freien Eintritt haben, denn wir werden sehr oft herkommen.“ Auch Ferdinand sah sich mit leuchtenden Augen um. „Es ist bombastisch. Dieser Wasserfall, ganz echt, als ob man mitten in einem fernen Land im Dschungel steht.“

Carl nickte. „Diese Felsenlandschaft, über die er hinunterströmt, wirkt, als ob sie schon seit Tausenden von Jahren hier stünde, dabei ist das alles künstlich. Sehr überzeugend gemacht. Von hier können wir den Rundgang durch die verschiedenen Bereiche machen, alles sehr übersichtlich und ästhetisch erfreulich gestaltet. Unser Geld ist gut angelegt, mein Junge, hier war Können und Begeisterung am Werk.“

„Und so viele Leute!“, rief Emilie. „Wie wird das erst zur offiziellen Eröffnung sein, wenn es nun schon so viele herzieht.“

„Die erste Neugier will gestillt werden und es wurde durch die Aktienverkäufe und stetige Informationen viel Werbung gemacht. Man wird sehen müssen, ob die Anziehungskraft dauerhaft hält, aber sehenswert genug ist es hier in jedem Fall. – Hoffentlich wird der Bau des Opernhauses ein ebensolcher Erfolg.“

„Auch dafür sind die Spenden gesprudelt.“ Ferdinand lächelte. „Die Planungen sind beeindruckend, Frankfurt wird immer mehr zum Juwel.“

Der Bau des Opernhauses wird sich ein wenig anders als geplant entwickeln, aber dazu mehr im entsprechenden Eintrag, denn jetzt geht es um den Palmengarten …

Durch die Kriegswirren von 1870/71 fand die offizielle Eröffnung erst am 16. März 1871 statt. Das Leben der Familie Wallenfels hatte sich in den vergangenen Monaten grundlegend geändert, die Verhältnisse im Land auch. Der Palmengarten dagegen entwickelte sich wie geplant zu einem großen Erfolg, auch wenn die Aktionäre keine Gewinne sahen, da diese in die Erweiterung des Palmengartens flossen. 1878 brannte das Gesellschaftshaus ab, ein großer Schock. Aber auch hier zeigten die Frankfurter, dass sie mit Rückschlägen umzugehen wussten. Nur etwas mehr als ein Jahr nach dem Brand, nach nur zehnmonatiger Bauzeit und der Solidarität von vielen Seiten, konnte das neue Gesellschaftshaus eröffnet werden.

Die Geschichte des Palmengartens blieb bewegt, aber der Palmengarten selbst blieb. Zum Glück.

Weitere Informationen:

Digitalisat des ausgesprochen informativen Buches „Der Palmengarten zu Frankfurt a.M.“ von August Siebert (Direktor des Palmengartens) aus dem Jahr 1895

"Oder eine Stadt, die ihren Bürgern etwas Gutes tun möchte."

Alles, was uns lieb und teuer, was uns heilig, hoch und wert: Unsere Tempel fraß das Feuer, unsere Freiheit fraß das Schwert.

Kaiserdom (1877)

1867 brannte der Frankfurter Dom und zwar in der Nacht vor dem Besuch des preußischen Kaisers Wilhelm I., welcher in der Stadt ohnehin keine freudigen Gefühle weckte. Wie bereits erwähnt war es für Frankfurt eine tiefe, schmerzende Wunde, nur ein Jahr zuvor von Preußen besetzt und verschluckt worden zu sein. Friedrich Stoltze, Frankfurts „Hausdichter“, fasste die Gefühle der Frankfurter angesichts dieser beiden Ereignisse, die über Jahrhunderte Bestehendes brutal vernichtet hatten, passend zusammen: „Alles, was uns lieb und teuer, was uns heilig, hoch und wert: Unsere Tempel fraß das Feuer, unsere Freiheit fraß das Schwert.“

Auch ein Sohn der Familie Wallenfels erlebte den Brand in der Altstadt, der schließlich den Dom überschlug, mit. Aus Der Wahrheit Flamme:

Weitere Holzstücke wurden wie kleine Feuerbälle durch die engen Gassen geweht. Jemand rief: „Nu weht des in Rischdung von mei Haus!“, und eilte davon.

Ein gewaltiges Knirschen lenkte die Blicke aller hinauf zum Dach, welches zu einem Flammenmeer geworden war.

„Zur Seite! Des stürzt ein!“, rief ein Feuerwehrmann.

Die Leute stoben auseinander. Die Hitze war kaum noch erträglich. Das Knirschen wurde lauter, die Flammen knisterten bedrohlich, das regelmäßige dumpfe Dröhnen der Sturmglocke erklang. Der Dachstuhl senkte sich mit einem Stöhnen. Klemens konnte den Blick nicht abwenden, als das riesige Holzgebilde nach unten stürzte und mit gewaltigem Lärm in die Fahrgasse knallte, einen Funkenschweif hinter sich herziehend. Leute sprangen schreiend weiter zurück.

Noch während ein Feuerwehrmann erleichtert feststellte: „So kann’s wenigstens nicht auf die Nachbarhäuser übergreifen“, rief jemand: „Der Dom! Das Dach!“

Alle Blicke flogen nach oben, wo die enorme Masse des Doms sich wie ein dunkler Schatten abzeichnete. Auf dem Dach leuchtete es gelb.

Wieder hektische Rufe, Feuerspritzen wurden zum Dom geschafft. Alexander, den Klemens angesichts des Spektakels schon ganz vergessen hatte, griff nach seinem Arm. „Komm, vielleicht können wir helfen!“

Bevor Klemens protestieren konnte, riss Alexander ihn schon das kurze Stück zum Dom mit. Das Feuer breitete sich auf dem Dach aus, die Feuerspritzen waren nach oben gerichtet, aber nicht hoch genug, um die Flammen zu erreichen. Flüche ertönten, Spritzen wurden verschoben. Geistliche rannten mit den Armen voller Wertgegenstände aus dem Dom und gleich wieder hinein. Aus den Fenstern der Domschule wurden Kisten und Säcke geworfen. Alexander rannte hinüber, griff sich, was er tragen konnte und lief mit anderen zum Pfarrhaus, um alles dort niederzulegen. Er hustete heftig, lief aber umgehend zurück.

Klemens war in einiger Entfernung stehengeblieben und verfolgte gebannt, wie die Flammen sich einem heulenden Wirbelsturm gleich über das Dach verbreiteten. Es klang, als ob der Dom selbst um Hilfe schrie, weiterhin untermalt von den Glocken. Es war heiß wie in einem riesigen Ofen. Klemens schob sich noch ein wenig zurück.

Dann erklang der Ruf: „Den Domplatz räumen, sofort! Es ist zu gefährlich! Los, weg vom Domplatz, zurückgehen! Den Domplatz räumen, sofort!“

Die Flammen stiegen hoch in den Himmel, der Turm des Doms wurde zu einer monumentalen Feuersäule. Funken schossen in die Höhe und in Richtung Stadt, wie ein feuerspeiender Drache, der alles in seinem Weg verzehren wollte.

Eine Frau, die lediglich einen Wollumhang über ihr Nachthemd geschlungen hatte, weinte laut. „Zuerst die Preußen und nun das! Uns brennt noch die ganze Stadt ab!“

Zahlreiche Menschen rannten panisch vom Domplatz weg in Richtung ihrer Häuser. Klemens musste husten, drückte sich sein Taschentuch vor das Gesicht und wich unwillig weiter zurück. Er hätte das Inferno lieber aus nächster Nähe verfolgt, aber die Hitze drohte ihm die Haut zu versengen. Er drückte sich in einen Hauseingang, von dem aus er gute Sicht hatte, und ließ die zerstörerische Vorführung auf sich wirken. Brennendes Holz und Funken flogen an ihm vorbei, manche Holzstücke brannten so lichterloh, dass sie wie Feuerbälle aussahen. Die „Feuer!“-Rufe kamen nun auch aus anderen Ecken. Menschen rannten mit Eimern und Decken umher, erstickten manches beginnende Feuer an den Häusern.

Die Ruine des Domes bleibt lange ein schmerzhafter Anblick, aber Frankfurt wäre nicht Frankfurt, wenn es nicht umgehend mit den Plänen für den Wiederaufbau begonnen hätte. Schon vier Wochen nach dem Brand wurde ein Dombauverein gegründet, um sich dieser Angelegenheit anzunehmen. Die Frankfurter spendeten wie immer voller Bereitwilligkeit. Und wie so oft sah man in der Katastrophe die Chance für Verbesserungen: was beim Dombau im Mittelalter unvollendet blieb, sollte beim Wiederaufbau zu Ende geführt werden. Dies betraf insbesondere den Domturm. Ursprünglich hätte er eine hohe Spitze haben sollen, aber zu hohe Kosten und eine unerwartet lange Bauzeit führten dazu, daß der Domturm Anfang des 16. Jahrhunderts unvollendet blieb und keine Spitze, sondern eine eher gemütliche Rundung aufwies und sich den Spitznamen „Schlafmütze“ einfing. Diese „Schlafmütze“ war den Frankfurtern als Wahrzeichen aber durchaus lieb und teuer und es gab mancherlei Diskussionen (nicht erst nach dem Dombrand), welche Form nun vorzuziehen sei. Letztlich aber wurde entschieden, mehr als 400 Jahre nach dem ursprünglichen Entwurf und mehr als 300 Jahre nach der „verkürzten Vollendung“ den Turm so zu bauen, wie er eigentlich geplant worden war.

Der Wiederaufbau wurde in architektonischen Zeitschriften ausführlich beschrieben und stieß auf reges Interesse. Der preußische Kaiser und seine Frau, die ihr Wohlwollen gegenüber der Stadt zeigen wollten und mit denen sich die Frankfurter seit dem Krieg von 1870/71 allmählich gedanklich aussöhnten, trugen ebenfalls großzügige Spenden bei. Die größte der Domglocken war aus eroberten französischen Geschützen gegossen worden, zusammen mit den damals im Brand geretteten Überresten der alten Glocke. Walter Gerteis schildert in seinem Buch Das unbekannte Frankfurt – Dritte Folge, welches Schicksal die Domglocken in tiefdunklen späteren Jahren fast ereilt hätte: „Beinahe wären aus ihnen wieder Kanonen geworden. 1945. Sie lagen schon auf dem großen Glockenfriedhof in Hamburg. Dort fand man sie nach Kriegsende und brachte sie zurück.“ (S. 60).

Am 18. Januar 1878 wurden mit einem Festakt die neuen Glocken angebracht, zum Palmsonntag 1878 wurde der Dom der Gemeinde übergeben. Prächtiger als je zuvor, dank des Engagements der Frankfurter.

Dem Wahren Schoenen Guten

Bei der Eröffnungsfeier am 20. Oktober 1880 war der preußische Kaiser anwesend und sprach jenen Satz, den ich am Beginn dieses Artikel zitierte: „Das könnte ich mir in Berlin nicht erlauben!“ Auch sonst mangelte es nicht an Adel und einflussreichem Bürgertum. Man musste übrigens nicht wohlhabend sein, um ins Opernhaus zu gehen, die Preise reichten von 80 Pfennig bis hin zu 7,70 Mark. Das Festspiel zur Eröffnung wird in Das unbekannte Frankfurt – Folge 3 anschaulich beschrieben: „Sein Festspiel hat nur zwei Figuren, die Muse und die Germania. Sie treffen sich auf dem Brünhildisfelsen am Großen Feldberg. Die Muse ist ungehalten, gerufen worden zu sein. Aber die Germania zeigt ihr ein ‚stolzes Bild‘, das neue Niederwalddenkmal, ein ‚feierliches Bild‘, den soeben fertig gebrauten Kölner Dom, und ein ‚heiteres Bild‘, das Frankfurter Opernhaus. Dann entschwinden beide hinter Wolken. Die Germania kehrt als Frankofurtia wieder, und während sie ihre Verse spricht, entrollt sich im Hintergrund das Panorama der Frankfurter Mainfront. Die Kaiserhymne ertönt, das Haus hört sie stehend an. Dann folgt Mozarts ‚Don Juan‘.“ (S. 81)

Am 28. Januar 1944 wird im Opernhaus ebenfalls Don Juan/Don Giovanni gegeben, als ob man geahnt hätte, dass es die letzte Vorstellung war. Schon am nächsten Tag wird das prächtige Bauwerk mit seiner Inschrift „Dem Wahren Schoenen Guten“ durch einen Bombenangriff unbenutzbar.

Zwar wird umgehend mit der Instandsetzung begonnen, aber weitere Bombenangriffe im Frühling 1944 machen das Opernhaus zur Ruine. Jahrzehntelang blieb es eine verwundete, traurige Hülle, aus der mit Erlaubnis der Stadt alles Verwertbare entfernt wurde. Abgesehen von der politischen Ablehnung des Wiederaufbaus alter Gebäude, welche uns nicht nur in Frankfurt scheußliche Innenstädte bescherte, fehlten auch schlichtweg die finanziellen Mittel für ein solch enormes Unterfangen. Fast wäre dort ein Parkplatz entstanden. Eine Bürgerinitiative setzte sich schon in den 1950ern für den Wiederaufbau ein und sammelte dafür Geld. Insgesamt wurden über dreißig Jahre hinweg fünfzehn Millionen Mark an Spenden gesammelt und 1981 konnte die Alte Oper endlich in neuer alter Pracht wiedereröffnet werden und ist seitdem erneut ein Schmuckstück Frankfurts. Die Alte Oper, die ihre Existenz also gleich zweimal dem Engagement der Frankfurter Bürger verdankt, ziert das Titelbild von Band 3 der Wallenfels-Trilogie.

Alte Oper (1880)

„Auch dafür sind die Spenden gesprudelt“, sagt Ferdinand in Der Wahrheit Flamme beim Besuch im Palmengarten über das geplante Opernhaus und tatsächlich ist das Opernhaus, die heutige Alte Oper, ein erneutes Beispiel für das Engagement und die Spendenbereitschaft der Frankfurter. Frankfurt verfügte über ein Stadttheater (früher Comoedienhaus genannt), welches 1782 eröffnet worden war und immerhin über tausend Plätze aufwies, auch wenn es von außen fast bescheiden wirkte. Der rasant wachsenden Stadt genügte es aber letztlich nicht mehr und so wurden die Bürger 1870 aktiv, gründeten in bewährter Weise einen Verein und sammelten Spenden in einer Gesamthöhe von 480.000 Gulden (wenn man bedenkt, dass die Errichtung des Palmengartens um die 250.000 Gulden kostete, kann man sich eine Vorstellung davon machen, um welch immense Summe es sich hier handelte). Das neue Opernhaus sollte doppelt so viele Plätze bieten wie das Stadttheater und das gesammelte Geld etwa zwei Drittel der Baukosten abdecken, auch auf etwas höhere Kosten von insgesamt 1 Million Gulden war man notfalls eingerichtet …

Wie man sich aus den vorherigen Einträgen erinnert, lagen die Frankfurter mit ihren Baukostenprognosen oft gar nicht so weit daneben. Diesmal aber wurden die Pläne, Vorstellungen und Wünsche stetig aufwendiger und damit stiegen auch die prognostizierten Baukosten. Ein dunkler Stern schien über dem neuen Opernhaus zu liegen, denn die Bauarbeiten waren eine Geschichte der Rückschläge. Eine aufwendige Heiz- und Lüftungsanlage war geplant worden, der Planer verließ das Projekt, ein angemessener Nachfolger konnte nicht gefunden werden. 1874 war das Opernhaus etwa ein Jahr lang eine Baustelle, auf der nicht gebaut wurde. Die Kosten stiegen an, der Fortgang war aus mehrerlei Gründen immer wieder in Gefahr und wenn ein Problem gelöst wurde, trat das nächste auf. Eine neue Planung für Heizung und Lüftung wurde erstellt, der Bau ging weiter, dann starb 1877 der Architekt Richard Lucae unerwartet und erneut war der Fortgang des Baus in Gefahr. Und doch … letztlich wurden alle Schwierigkeiten bewältigt und das Opernhaus fertig.

6,8 Millionen Mark Baukosten waren verschlungen worden, von denen etwa 5,4 Millionen von der Stadt getragen werden mussten. Dafür aber hatte Frankfurt nun eines der modernsten und größten Theatergebäude, das es auf der Welt überhaupt gab, und wieder einmal gezeigt, dass es weitaus mehr als eine preußische Provinzstadt war. Nur wenige Jahre später würde der neue Centralbahnhof hinsichtlich Größe und Modernität (er hatte sein eigenes Elektrizitätswerk für die elektrische Beleuchtung, da Frankfurt damals noch über kein Elektrizitätswerk verfügte) ebenfalls neue Maßstäbe setzen und Berlin – sowie einige andere europäische Metropolen – überflügeln.