Accouchierhäuser – diskretes Gebären im 18. und 19. Jahrhundert

Was machten Frauen, die in früheren Jahrhunderten uneheliche Kinder erwarteten? Viele, gerade diejenigen ohne finanzielle Mittel, wandten sich an Accouchierhäuser

GESCHICHTLICHESWALLENFELSDEUTSCHLANDMEDIZINGESCHICHTE

Was uns heute ganz selbstverständlich erscheint – sich zu verlieben und sein Privatleben zu gestalten, mit oder ohne Hochzeit, mit oder ohne Kinder, stellte sich in früheren Jahrhunderten gleich aus mehreren Gründen schwierig dar. Während im 18. Jahrhundert der außereheliche Geschlechtsverkehr als „einfache Unzucht“ illegal war und bestraft wurde, erhielt man nur eine Heiratserlaubnis, wenn man genügend Geld hatte, um eine Familie eine Weile zu ernähren. Diese Regelung sollte verhindern, dass Gemeinden für den Unterhalt verarmter Familien aufkommen mussten, war also durchaus sinnvoll motiviert, allerdings auch lebensfremd. Diese Regelung traf natürlich vor allem ärmere Schichten und so war der Anteil unehelicher Geburten bei diesen sehr hoch. Dies brachte die betroffenen Frauen gleich in mehrere Zwangslagen. Die Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen war ebenso relevant wie jene vor gesellschaftlicher Ächtung. Auch die ganz profane materielle Frage musste bedacht werden. Hier gab es durchaus die Möglichkeit einer Vaterschaftsklage auf Unterhalt, aber selbst wenn die Frau sich entschied, diesen Weg zu gehen und damit erfolgreich war, hatte ein solches Urteil nur einen Nutzen, wenn der Kindsvater Unterhalt überhaupt zahlen konnte. So sahen viele Frauen keinen Ausweg, als ihr Kind umzubringen.

Goethe hat den wahren Fall der Susanna Margaretha Brandt in seinem Faust literarisch verarbeitet und tatsächlich wurde zu der Zeit, in der er von diesem Fall erfuhr, das Thema der strengen Bestrafung von Kindsmorden heftig diskutiert und auch in der Literatur häufig behandelt. Das Bewusstsein für die ausweglose Situation unverheiratet schwangerer Frauen entwickelte sich und dies führte dazu, dass mit Beginn des 19. Jahrhunderts der Kindsmord in dieser Lage nicht mehr mit dem Tod bestraft wurde und auch der außereheliche Geschlechtsverkehr keine strafrechtlichen Sanktionen mehr erfuhr. Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts (beginnend mit Göttingen, 1751) wurden im heutigen Deutschland die ersten Accouchierhäuser oder Gebärhäuser („accoucher“ ist das französische Wort für „entbinden“) gegründet, öffentliche Gebärhäuser gab es allerdings auch schon zweihundert Jahre vorher.

Die Häuser boten Schwangeren die – wegen der Diskretion vorwiegend von Unverheirateten genutzte – Möglichkeit, unauffällig und mit medizinischer Unterstützung zu entbinden, ohne dafür bezahlen zu müssen. Was zunächst nach einer sozial sinnvollen Einrichtung klingt, hatte allerdings einige Haken. Die Aufnahme und Behandlung kostete zwar kein Geld, musste aber doch abgegolten werden. Dies geschah hauptsächlich dadurch, dass die Patientin sich bereit erklärte, als „Anschauungsmaterial“ zu dienen. Die Accouchierhäuser dienten vornehmlich dazu, Hebammen und Ärzte auszubilden, die Hilfe für die Schwangeren war von nachgeordneter Wichtigkeit, gewissermaßen ein Nebeneffekt. Die Gedenktafel am ehemaligen Göttinger Accouchierhaus formuliert es treffend: „Sie überließen als Gegenleistung während der Zeit ihres Aufenthaltes ihre Körper medizinischer Forschung und Ausbildung“. Dies beinhaltete nicht lediglich die Behandlung durch eine Hebamme in der Ausbildung oder einen Medizinstudenten, sondern regelmäßige Untersuchungen vor ganzen Gruppen und auch eine Entbindung im Beisein zahlreicher Lernender. Hier war es gängig, dass die Frauen sich gleich von zehn oder zwanzig Medizinstudenten hintereinander untersuchen lassen mussten. Bei Einsetzen der Wehen wurden die Studenten eilig zusammengerufen, die Entbindende in einem Gebärsaal völlig nackt präsentiert. Ihr wurde lediglich ein Tuch über die Augen gelegt, so dass sie wenigstens nicht sehen musste, wie unzählige Leute sie in dieser Situation anstarrten. Laut Friedrich Benjamin Osiander, von 1792 bis 1822 Direktor des Göttinger Accouchierhauses, versuchten die Frauen, diese Ansammlungen von Leuten zumindest zu verringern, indem sie ihre Wehen so lange wie möglich nicht mitteilten, „damit ja die Studierenden nicht mehr zu ihrer Niederkunft gerufen werden konnten.“ Manche kamen auch erst sehr kurz vor dem Geburtstermin, um die vorherigen regelmäßigen Untersuchungen vor Publikum zu vermeiden. In Jena wurden zwischen 1779 und 1786 unverheiratete Schwangere sogar gezwungen, ins Accouchierhaus zu gehen, was sich verständlicherweise als wenig erfolgreich erwies und eher dazu führte, dass die Frauen ihre Schwangerschaft nach Möglichkeit verheimlichten.

Neben dieser ständigen Erniedrigung brachten die Entbindungen durch Medizinstudenten und junge Ärzte auch eine ganz reale Gefahr – das Kindbettfieber. Ärzte kamen von anderen Kranken oder gar Autopsien, wuschen sich mangels Wissen über die Notwendigkeit der Desinfektion nicht die Hände und übertrugen so die Keime auf die Gebärenden. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde allmählich vermutet, wie die Übertragung geschah, aber sogar Ende des 19. Jahrhunderts war noch nicht allgemein anerkannt, wie das Kindbettfieber verursacht wurde, was teilweise durchaus daran lag, dass manche Ärzte ihren Anteil, ihre Schuld an der Übertragung nicht eingestehen wollten. Die oft mangelhaften hygienischen Bedingungen in manchen Accouchierhäusern trugen das Ihrige bei, auch die Beschreibungen von mangelhafter medizinischer Ausstattung oder baufälligen, von Ungeziefer befallenen Gebäuden mit nicht funktionierenden Öfen mancher dieser Accouchierhäuser lesen sich grausig. Allerdings war die Unterbringung im Allgemeinen wesentlich besser, als viele der Frauen es von zu Hause gewohnt waren.

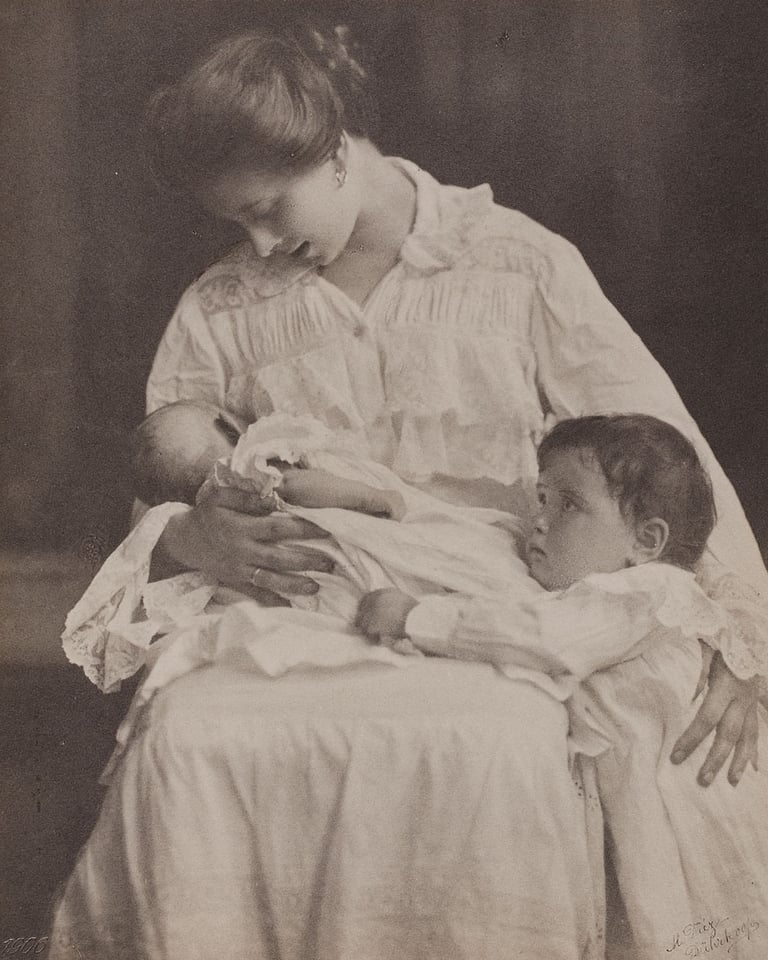

Public Domain,

https://sammlungonline.mkg-hamburg.de

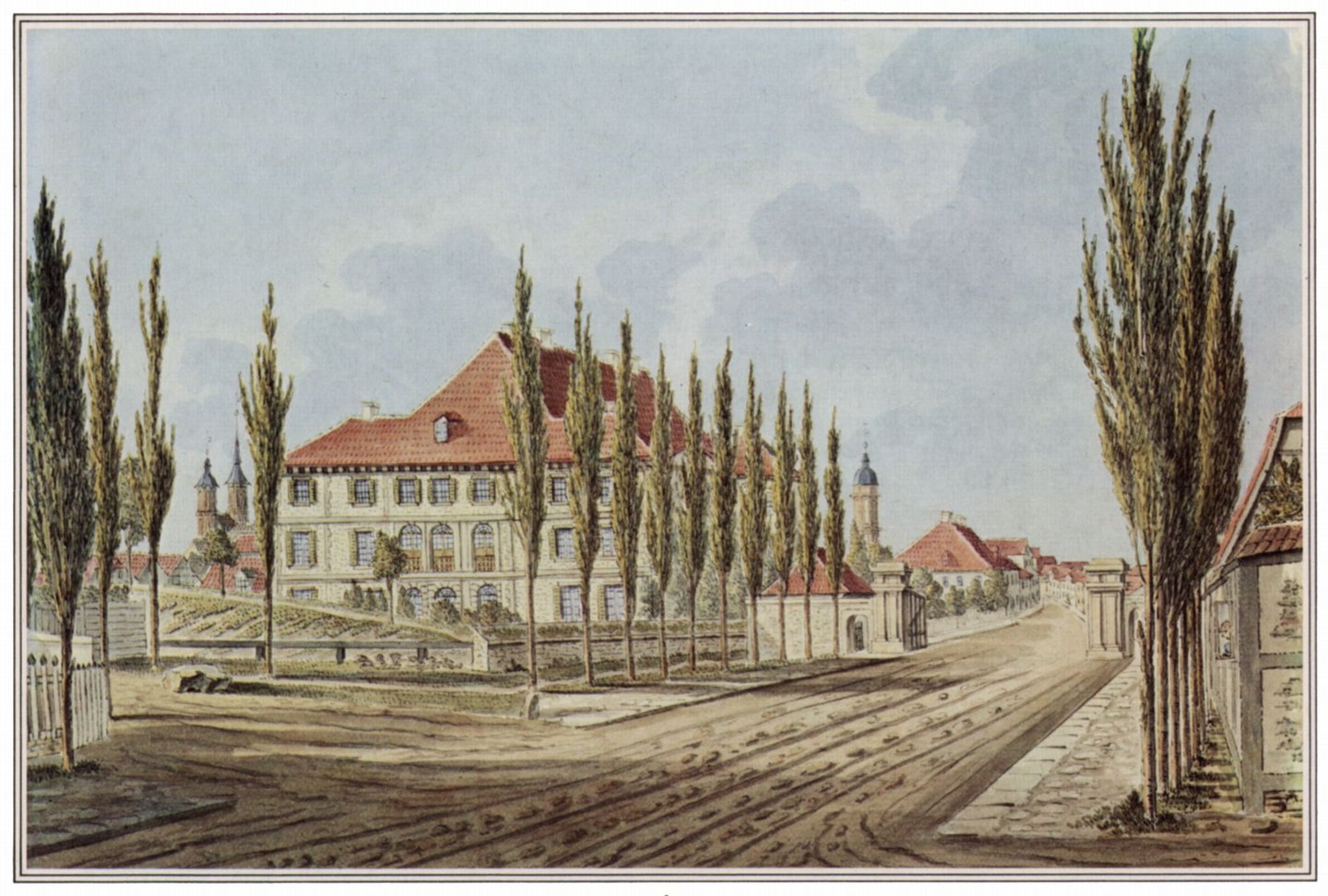

Accouchierhaus Göttingen, gemeinfrei, Zeno.org

Auch durch Arbeit mussten die Frauen für den Aufenthalt aufkommen, dies konnte beim Kochen, Waschen oder Spinnen sein, nach der Geburt auch als Amme. Manche hatten das Glück, anschließend als Ammen in wohlhabende Familien vermittelt zu werden und für eine Weile ein Auskommen zu haben. Es herrschten strenge Regeln und gerade die Frauen unterer Schichten wurden als liederlich angesehen und regelrecht erzogen. In München z.B. bestand die Pflicht, einen Hauskittel zu tragen, was fast an Anstaltskleidung erinnert, auch durfte das Haus nicht ohne Genehmigung verlassen werden, was letztlich dem Wunsch nach Diskretion aber auch entgegenkam. Der Tag war durch Beten, Untersuchungen und Arbeit fest strukturiert, es sollte nicht zu Müßiggang kommen, dafür sollte im Lebensstil Mäßigung gepflegt werden. Die Frauen konnten einige Wochen vor der Geburt (in Göttingen und Kiel 4 – 6, in München 2) ins Accouchierhaus kommen und blieben nach der Geburt ebenfalls einige Wochen.

Für viele Frauen war dieser Aufenthalt ein Aufschub vor großem Elend. In meinem Buch „Der Freiheit Kraft“ trifft einer meiner Charaktere auf solche Schicksale:

Eine der Frauen hatte ihre Stellung durch ihre Schwangerschaft verloren und wusste nicht, wie es nach der Entlassung aus dem Accouchierhaus weitergehen würde. Sie hatte sich in der Woche vor der Aufnahme mit Betteln durchgeschlagen.

(…)

Plötzlich begann sie zu erzählen: „Ich komm von einem Bauernhof, ganz klein ist der. Der Hans ist Tagelöhner und wir möchten so gerne heiraten, aber wir haben das Geld nicht. Und jetzt ist das hier passiert“, sie deutete auf ihren Bauch, „und meine Mutter hat mich eine Dirne genannt und will mich nicht mehr im Haus haben. Mein Vater hat mir geholfen und mich auch hergebracht. Ich würd den Hans heiraten, ich will ja nicht liederlich sein, aber ohne Geld bekommen wir keine Erlaubnis. Die haben hier gesagt, sie versuchen, mir eine Stelle als Amme zu besorgen.“

Es gab in den Accouchierhäusern die Möglichkeit, sich den Aufenthalt als zahlende Patientin wesentlich angenehmer zu gestalten, was sich aber nur wohlhabende Frauen leisten konnten. Ein kleiner, vom öffentlichen Teil streng abgetrennter Bereich bot Einzelzimmer, bessere Verpflegung, Befreiung von der Arbeitspflicht und auch von der Pflicht, als Anschauungsobjekt herhalten zu müssen. Diese zahlenden Patientinnen wurden ausschließlich vom Direktor untersucht, entbunden und betreut. Sie mussten, anders als die nicht zahlenden Patientinnen, keinen Namen angeben, konnten nachts ankommen, um völlige Diskretion zu wahren, und wurden ohnehin über einen separaten Eingang empfangen. Sie tauchten auch in den offiziellen Unterlagen nicht auf.

In „Der Freiheit Kraft“ gibt es ein Beispiel dafür, wie sorgfältig an alle Aspekte der Diskretion gedacht, wie manchmal auf die nichtzahlenden Frauen herabgesehen wurde und als wie beschämend sie ihre Situation empfanden:

Die Pflegerin deutete auf die zwei kleinen Fenster. „Diese gehen nach hinten heraus, dort können Sie also unbesorgt herantreten, es sieht Sie niemand. In dem kleinen Hof unten dürfen Sie spazieren gehen. Das Haus verlassen Sie bitte nicht! (…) Außer Ihnen sind momentan keine zahlenden Patientinnen hier. Und die anderen sind unten untergebracht. Keine Sorge, die werden Sie gar nicht zu Gesicht bekommen. (…) Liederliche Weiber sind das größtenteils.“

(…)

Als Marie am dritten Tag das Wöchnerinnenzimmer betrat, war sie in Tränen aufgelöst. Das Tablett in ihren Händen zitterte und die Suppenflecken an Tellerrand und auf dem Tablett zeigten, dass schon einiges übergeschwappt war. (…)

„Was ist geschehen?“

„Ich sollte zur Untersuchung. Das war in einem Raum voller Leute, lauter junge Männer! Ich musste mich da … ich musste … ganz entblößt lag ich vor all diesen Männern!“ Marie schluchzte auf. „Und die haben mich alle untersucht! Jeder einzelne! Auf eine Weise angefasst … da sagt man mir, ich wäre eine Dirne, nur weil ich meinen Hans liebe, den ich sofort heiraten würde, wenn ich könnte. Aber ich bin keine Dirne und wie die da alle … Und der Direktor, der hat von mir gesprochen, als ob ich irgendeine Sache wäre, an der sie üben dürfen. Das war alles so beschämend!“

(…)

„Das gehört dazu, die lernen an uns“, meinte eine der Wöchnerinnen lakonisch. „Dafür musst du hier nichts bezahlen, so ist das eben.“

„Aber doch nicht so!“ heulte Marie auf. „Nicht mit so vielen Leuten!“

Die Dienste, die den Frauen erwiesen wurden, gingen über medizinische Betreuung hinaus. Der Historiker Jürgen Schlumbohm berichtet in seinem Buch „Verbotene Liebe, verborgene Kinder“ über einige in einem sogenannten „Geheimen Buch“ festgehaltene Fallgeschichten solcher Patientinnen des Accouchierhauses Göttingen. Hier sorgte Direktor Osiander zum Beispiel für Vermittlung von Pflegefamilien, die jahrelange Weiterleitung des Pflegegeldes, streckte dieses Geld sogar in einem Fall über ein Jahr hinweg vor und nimmt in diesem Fall über zwei Jahrzehnte hinweg regen Anteil am Schicksal von Mutter und Kind.

Das Buch war für mich ein unterhaltsames Lesevergnügen, da es einerseits fundierte historische Recherche bietet, diese aber auch unterhaltsam und anhand zahlreicher echter Schicksale berichtet.

In einem anderen Buch, „Lebendige Phantome“ hat Jürgen Schlumbohm das Göttinger Accouchierhaus umfassender betrachtet und widmet sich hier auch den Patientinnen, die diese Privilegien nicht in Anspruch nehmen konnten.

Die Geschichte der Accouchierhäuser ist vielfältig, sie spielten eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung der Geburtshilfe und waren für viele Frauen die einzige Anlaufstelle und auch Rettung. Dafür mussten sie aber auch Entwürdigung hinnehmen und sich weniger als Menschen denn als Lehrmaterial behandeln lassen. Wie so oft in der Geschichte enthüllt der Blick auf Einzelschicksale, auf die Menschen hinter Geschichte, vielfältige Dimensionen hinter den Fakten.

Quellen und weitere Informationen:

Gründung der geburtshilflichen Abteilungen in Göttingen, Jena und Kiel: Gemeinsamkeiten und Unterschied, Dissertation von Alexia Lange

Jürgen Schlumbohm, Lebendige Phantome

Jürgen Schlumbohm, Verbotene Liebe, verborgene Kinder

Bayern – Land und Leute Die Geschichte der Münchner Gebäranstalt, Radiosendung