Das historische Frankfurt, Teil 1

Der erste Teil einer historischen Rundreise durch das Frankfurt des 19. Jahrhunderts, wie es in meiner Wallenfels-Trilogie beschrieben wird.

GESCHICHTLICHESWALLENFELSDEUTSCHLANDFRANKFURT

Als ich anfing, Frankfurt für die Wallenfels-Trilogie zu recherchieren, habe ich mich schon darauf gefreut, die mir eigentlich gut bekannte Stadt nun ganz neu kennenzulernen. Ich hatte es bereits bei der Recherche für die Schönau-Dilogie erlebt – das mir liebgewordene Leipzig erstand in ganz neuer Weise vor mir auf, seitdem kann ich durch keine Straße dort mehr gehen, ohne nicht das alte Leipzig vor meinen Augen auferstehen zu sehen. An vielen Orten ist dieses alte Leipzig ohnehin noch sichtbar. Dies gestaltet sich bei Frankfurt schon schwieriger – hier findet man nur punktuell Orte, die an die alte Stadt erinnern.

Sowohl Leipzig wie auch Frankfurt sind im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert und zerstört worden (zu Leipzig war mir der ausgezeichnete und beklemmende Bildband „Leipzig brennt“ bei der Recherche des in „Des Lebens labyrinthisch irrer Lauf“ ausführlich geschilderten verheerendsten Angriffs vom 4. Dezember 1943 eine große Hilfe und ist empfehlenswert).

Das älteste Fachwerkhaus Frankfurts, das sehenswerte Haus Wertheim beim Römerplatz, überstand als einziges Fachwerkhaus den Luftangriff am 22. März 1944 nur deshalb, weil die Feuerwehr die Gasse vom Römerberg zum Main als Fluchtweg mit einem Wasserschleier versah. Die Bewohner der Altstadt konnten durch ihre Gewölbekeller, die 1940 durch Durchgänge miteinander verbunden worden waren, bis zum Notausgang auf dem Römerplatz und durch die Gasse weiter zum Main flüchten. Dieser Wasserschleier rettete somit das Haus Wertheim davor, wie der Großteil der Stadt im Flammeninferno verschlungen zu werden. Im Historischen Museum sah ich einmal ein Modell, welches die Stadt vor und nach dem Angriff zeigt. Ich weiß noch, wie beklommen ich damals davorstand. Ein Ausschnitt findet sich hier.

Beiden Städten ist zudem gleich, daß Ideologie dazu führte, daß einige alte Bauwerke für immer verlorengingen. In Frankfurt, weil der Wiederaufbau als rückwärtsgewandt verschrien wurde. Das brachte Frankfurt die Bausünde des technischen Rathauses anstatt einer restaurierten Altstadt ein. Für den Bau dieses Betonmonsters wurden mehrere historische Gebäude – ganz oder teilweise intakt – abgerissen.

Leipzig erlebte Ähnliches mit der Sprengung der prachtvollen Paulinerkirche, die den Machthabern als religiöses Gebäude ein Dorn im Auge war. Frankfurt wurde dann im Laufe seiner Entwicklung viel umfänglicher mit neuen Gebäuden zugepflastert, während in Leipzig viele alte Gebäude stehen blieben und nach der Wende restauriert werden konnten. Deshalb ging es mir bei der Recherche über das alte Frankfurt oft so, dass ich mich in alten Bildern verlor und sie wehmütig mit aktuellen Ansichten verglich. Besonders schmerzhaft fand ich diesen Vergleich bei der Hauptwache, die für mich heute einer der scheußlichsten, atmosphärelosesten Plätze Frankfurts ist.

Manche noch bzw. wieder bestehenden Gebäude kann ich nun mit anderen, wertschätzenderen Augen betrachten und auch die enorme Leistung, die mit dem Wiederaufbau oder der Restaurierung einherging, ganz anders schätzen. Ein Paradebeispiel ist natürlich die herrliche Alte Oper, über die ich hier schon schrieb und die mein Lieblingsgebäude in Frankfurt ist. In diesem Artikel möchte ich mich dem Frankfurt der Wallenfels-Trilogie widmen, jene Orte vorstellen, die man heute noch finden kann und an einige jener erinnern, die leider nicht mehr existieren.

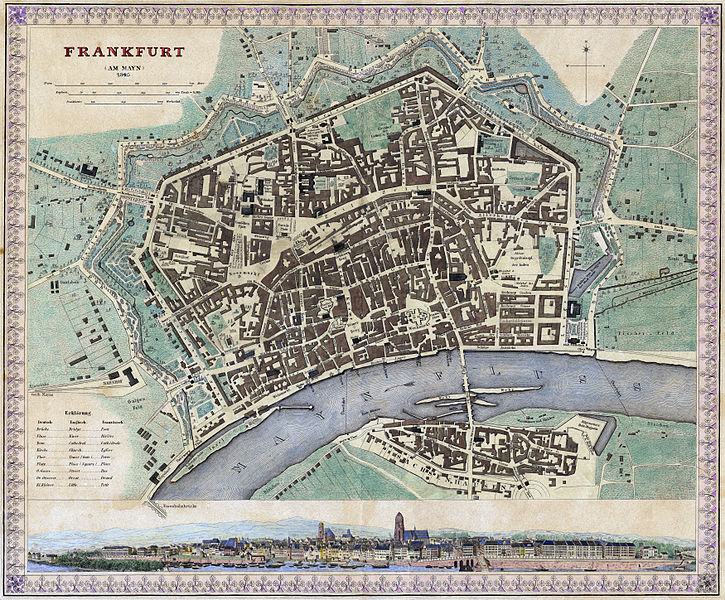

Die Anlagen und das Westend

Zu Beginn der Wallenfels-Trilogie, im Jahr 1805, besteht die Stadt Frankfurt größtenteils aus dem Bereich, der heute von den zackenförmigen Anlagen umgeben ist, die sich auf jedem Stadtplan grün abheben und mittlerweile nur einen kleinen Teil der Stadt umschließen. Die Zeil, heute ein wenig ansprechende Durchschnitts-Einkaufsstraße, muss damals beeindruckend gewirkt haben, wurde sie doch von zahlreichen prächtigen Stadtpalais gesäumt und war wesentlich breiter als die dunklen Gassen der Altstadt um Römerplatz und Dom. Die Anlagen waren damals noch wuchtige Befestigungen, die man, weil sie ihren Zweck verloren hatten, schon lange hatte abtragen wollen. Dieses Vorhaben wurde aber nur halbherzig ausgeführt, erst unter französischer Besatzung wichen die Bollwerke diesem grüngezackten Band und schon damals wurde festgelegt, daß diese Anlagen der Bevölkerung als Landschaftsgarten zur Verfügung stehen müssen und nie bebaut werden dürfen.

Die Stadt hatte 1805 sich erst wenig über diese Anlagen hinaus entwickelt. In „Der Freiheit Kraft“ muss die junge Magdalene erst ein Stadttor passieren, bevor sie die Gegend erreicht, die heute als Westend bekannt ist:

Als die Kutsche das massige Bockenheimer Tor passierte, konnte Magdalene trotz allem etwas Interesse an ihrer Umgebung aufbringen. Sie war nur selten über die Wallanlagen der Stadt hinausgekommen. Nach den engen, dunklen Gassen im ältesten Teil Frankfurts und den sie umgebenden belebten Straßen erstreckte sich nun unendliches Grün vor ihr. Die ins Dorf Bockenheim führende Chaussee bot sich für einen angenehmen Spaziergang an, die sie säumenden Bäume spendeten Schatten und gelegentliche Wirtshäuser die Möglichkeit zur Einkehr. Magdalene erinnerte sich, wie die Familie in ihrer Kindheit, vor dem Tod des Vaters, hier einmal während eines unbeschwerten Sonntagsausflugs entlanggeschlendert war, bevor die Unbeschwertheit für immer aus ihrer Leben geschwunden war. Vereinzelt war das satte Grün der Umgebung mit den Gartenhäusern wohlhabender Familien gesprenkelt.

Es ist heute kaum vorstellbar, dass dieses so dicht bebaute Viertel, das heute zum inneren Teil der Stadt gehört, damals noch eine grüne Landschaft war. Die Gartenhäuser dienten wohlhabenden Familien als Sommersitz außerhalb der Stadt. Auch südlich von Frankfurt, auf dem Mühlberg in Sachsenhausen wurden diese Anfang des 19. Jahrhunderts zunehmend gebaut.

Man kann heute noch einige wenige dieser Gartenhäuser sehen, so z.B. das Willemer-Häuschen auf dem Mühlberg, das Nebbiensche Gartenhaus in der Bockenheimer Anlage oder die Villa Leonhardi (Rekonstruktion) im Palmengarten.

Nachdem die Befestigungen abgetragen worden waren, dehnte sich Frankfurt zunehmend aus. Ein Stadtplan von 1845 zeigt an der Chaussee nach Bockenheim schon eine recht gleichmäßige Villenbebauung. Hier war, anders als im alten Teil der Stadt, Platz für großzügige Grundstücke und weitläufige Gärten. Vierzig Jahre später war dieser Teil des Westends schon vollständig bebaut und zu einer beliebten Wohngegend für bessergestellte Familien geworden. Da diese Gegend von den heftigen Luftangriffen verschont blieb, kann man hier auch heute noch durch Straßen mit prächtigen Villen und alten, exquisit restaurierten Wohnhäusern schlendern – die Immobilienpreise sind entsprechend, aber wer ein wenig Flair des Frankfurts des ausgehenden 19. Jahrhunderts genießen möchte, dem sei ein Spaziergang hier empfohlen.

Frankfurt 1845, Public Domain, Wikimedia Commons

Durch die Freßgass zur Hauptwache

Wer von dort wieder in die Altstadt zurückkehrt, kommt an der Alten Oper vorbei, meinem Frankfurter Lieblingsgebäude. Die Frankfurter konnten sie erst ab 1880 – nach siebenjähriger, durchaus komplizierter Bauzeit – in Gänze bewundern. Nach dem Krieg blieb sie jahrzehntelang eine Ruine und es ist zu einem Großteil dem Engagement der Frankfurter Bürger zu verdanken, daß sie überhaupt gebaut und in den 1970ern wieder aufgebaut und 1981 neu eröffnet wurde. Die Hintergründe habe ich hier beschrieben. Wie das Westend bietet auch die Alte Oper und der herrliche Opernplatz eine gute Gelegenheit, ein wenig Gründerzeitfrankfurt zu erschnuppern.

Während der Opernplatz sich also heute noch sehen lassen kann und einem Frankfurter des späten 19. Jahrhunderts durchaus noch vertraut vorkommen würde, kann man dies von der Hauptwache leider nicht einmal mehr annähernd behaupten. Man erreicht sie vom Opernplatz durch die Freßgass, die eigentlich etwas vornehmer „Kalbächer Gasse“ und „Große Bockenheimer Straße“ heißt, bzw. hieß. Straßenschilder zeigen mittlerweile beide Namen. Inoffiziell entstand der Name Freßgass, der sowohl den Pragmatismus wie auch die Schnörkellosigkeit Frankfurts herrlich dokumentiert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Straße (übrigens die erste Fußgängerzone der Stadt, Mitte der 1970er als solche umgestaltet) ist zum Flanieren angenehm und auch heute erkennt man noch gut, warum diese etwa zweihundert Meter ihren Namen erhalten haben. Schon damals reihten sich dort allerlei Lebensmittelgeschäfte und Lokale aneinander und versorgten insbesondere die wohlhabenden Bewohner des Westends mit diversen Leckereien. Damit hat sich die Freßgass gar nicht so weit von ihren Wurzeln entfernt, denn im Mittelalter befand sich hier ein Schweinemarkt, später Gasthäuser und Brauereien. Die Freßgass scheint also immer schon für leibliche Genüsse gesorgt zu haben.

Die Gebäude sind größtenteils wenig ansprechend, was an Kriegszerstörungen und Abrissen in den 1950ern liegt. Wenn man von der Alten Oper kommt, lohnt sich aber etwa auf halber Höhe der Straße (Hausnummer 31) ein Blick nach rechts (wer von der Hauptwache kommt, schaut nach links). Dort steht ein kleines Haus aus dem Jahr 1750, das in seiner Umgebung ein wenig verloren und einsam wirkt und mich seufzen lässt, weil es einen Blick darauf ermöglicht, wie die Freßgass einst ausgesehen haben muß.

Auf der Hauptwache erinnert nur noch das namensgebende Gebäude an einst. Dieses hat schon einige Existenzen hinter sich: das 1730 vollendete Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und erst einmal in schlichterer Form wieder aufgebaut, insbesondere das Dach und die Gauben waren wesentlich schlichter, trotzdem war es in seiner charakteristischen Art noch erkennbar. In den 1960er Jahren entstand unter dem Platz ein riesiger U- und S-Bahnhof, die Hauptwache wurde für diesen Bau zunächst abgetragen. Danach aber wurde sie in alter Pracht wieder errichtet und jeder Frankfurter des 18. und 19. Jahrhunderts würde sie sofort erkennen. Allerdings würde er sich wahrscheinlich fragen, auf welchem an Bausünden reichen Ort er sich befindet. Der einst so gemütliche Platz des 18. Jahrhunderts und dann prächtige Gründerzeitplatz ist heute so uncharmant wie möglich, dazu wegen des Nahrverkehrsbahnhofs und seiner Nähe zur Haupteinkaufsstraße Zeil hoffnungslos überlaufen.

Die Hauptwache war anfänglich genau das, was ihr Name besagt: ein Wachgebäude. Sie nahm den Platz eines kleineren Wachgebäudes ein, welches baufällig geworden war. Hier fand man die Stadtwache und einige Frankfurter fanden hier zudem unfreiwillig ein Zuhause, denn die Hauptwache diente auch als Gefängnis. Der wahrscheinlich bekannteste Häftling war Johann Erasmus Freiherr von Senckenberg, der die letzten sechs Jahre seines Lebens hier ein. Dieser ist keineswegs zu verwechseln mit seinem fast gleichnamigen Bruder Johann Christian Senckenberg. Während Johann Christian durch die von ihm begründete Senckenberische Stiftung der Stadt Frankfurt immer wieder Gutes tat (u.a. durch ein Bürgerhospital sowie diverse Museen), zeigte Johann Erasmus sich als – man verzeihe mir den Ausdruck – ziemlicher Kotzbrocken. Er polemisierte, fälsche Dokumente, vergewaltigte seine Haushälterin, verweigerte die Alimentenzahlung für das daraus entstandene Kind und verfasste Schmähschriften. Es wundert nicht, daß die Liste der Vorwürfe gegen ihn bei seiner Einkerkerung lang war. Interessanterweise durfte Senckenberg, der Jurist war, auch während seiner Haft seiner Tätigkeit weiter nachgehen.

Ein weiterer Straffall, der zu traurigem Ruhm gelangt, war die Hinrichtung der Susanna Margaretha Brandt im Jahre 1772, die auf dem Übergang vom Platz Hauptwache zur Zeil stattfand. Die junge Frau, die ein uneheliches Kind geboren und in ihrer Not umgebracht hatte, wurde hier enthauptet. Das wäre leider nicht einmal sonderlich ungewöhnlich, denn es erging vielen jungen Frauen so. Es ist auch nicht ungewöhnlich, daß weder die emotionale Situation einer Frau in einer solchen Lage noch fundierte Einwände ihres Verteidigers berücksichtigt wurden. Bekannt wurde Susanna Margaretha Brandts Schicksal deshalb, weil Goethe, damals als Anwalt in Frankfurt tätig, diesen Prozess miterlebte und von der Geschichte tief beeindruckt war. Susanne Margaretha Brandt inspirierte ihn zur Geschichte Gretchens und so lebt die junge Frau, die ein so grausames Ende fand, bis heute im Faust fort.

Auch das Gebäude der Hauptwache selbst erlangte historische Bekanntheit. Wer das erste Buch meiner Wallenfels-Trilogie, „Der Freiheit Kraft“ gelesen hat, wird sich sicher an jenen Abend im Jahr 1833 erinnern, als die beiden jungen Männer Carl und Justus nach einem feuchtfröhlichen Abend merken, daß sich um die Hauptwache herum Seltsames tut.

Vor ihnen erhob sich die kompakte Katharinenkirche mit ihrem schlanken Turm. Direkt dahinter lag die Hauptwache. Die Gruppe Männer blieb dicht bei der Kirche stehen. Carls Mund klappte auf. Er sah von Justus zur Hauptwache, welche idyllisch da lag, von ein paar Bäumen umgeben, in schwaches Licht gehüllt. Ein einsamer Wachposten stapfte auf und ab, durch das von Säulen getragene Vordach vor dem Regen geschützt.

Justus kniff die Augen leicht zusammen, sein Blick ruhte fasziniert auf der reglos verharrenden Gruppe.

Dann erklang aus dem Dunkel neben der Kirche ein Befehl. „Fällt das Gewehr!“ Die Männer rannten zur Hauptwache und nun war erkennbar, dass sie tatsächlich alle bewaffnet waren. Sie stießen Hurra-Rufe aus.

„Fürsten – hinaus!“

Justus drehte sich zu Carl. „Die stürmen die Hauptwache! Gleich um die Ecke ist der Bundestag, haben sie etwa vor …“

„Mit so wenig Leuten? Das sind höchstens dreißig. Mit dreißig Leuten richtet man nichts aus.“

„Freiheit!“, erklang es aus mehreren Kehlen.

Justus wollte hinterher stürmen, aber Carl hielt ihn geistesgegenwärtig fest. „Bleib hier! Die haben Schusswaffen!“

„Aber die muss man doch unterstützen!“

„Und wie willst du, ein unbewaffneter siebzehnjähriger Schuljunge, da jemanden unterstützen? Du …“ Carls Satz endete in einem entsetzten Ächzen, als er sah, wie einer der Männer dem Wachposten einen Degen in den Leib rammte. Justus schluckte und die zum Rennen bereite Anspannung seines Körpers ließ umgehend nach.

Schüsse hallten, man hörte das Zerbersten von Fensterscheiben. Aus Richtung der Zeil erklangen ebenfalls Schüsse.

Was Carl und Justus hier ansehen, ist der sogenannte Wachensturm, einer der Umsturzversuche des Vormärz, jener politischen unruhigen Zeit, die in die gescheiterte Revolution von 1848/49 mündete. Die Gruppe Aufständischer rechnete damit, daß sich die Frankfurter Bürger und auch das Frankfurter Linienbataillon dem Umsturzversuch anschließen würden. Aus der Hauptwache und der Konstablerwache sollten Waffen entwendet und die Gesandten im Bundestag gefangengenommen werden. Von da aus sollte sich die Revolution über die deutschen Länder verbreiten.

„Ergreift die Waffen!“, rief einer der Männer den Umstehenden zu. „Schließt euch uns an! Wir besetzen den Bundestag, der dem Volk durch Zensur und Unterdrückung die Freiheit nimmt! Die Revolution bricht in allen deutschen Landen aus! Fürsten – hinaus!“

Die Umstehenden sahen weiter interessiert zu, niemand aber machte Anstalten, die Gruppe zu unterstützen, trotz weiterer Appelle. Aus dem Gebäude hörte man weitere Kampfgeräusche. Schließlich wurden einige Männer aus der Wache geführt.

„Die politischen Gefangenen in der Hauptwache sind befreit! Die Revolution hat begonnen!“, rief einer der Bewaffneten.

Carl konnte Justus’ Zwiespalt fast körperlich spüren. Wieder legte er dem Freund eine warnende Hand auf die Schulter.

Einige Männer eilten in Richtung Dom, von der Konstablerwache her erklangen neue Schüsse und jemand rief: „Das Linienbataillon rückt an!“

Carl zog Justus zurück. „Wir sollten gehen. Es ist zu gefährlich.“

„Warum stehen die da alle? Warum schließt sich keiner den Leuten an? Wie soll denn hier je etwas passieren, wenn alle nur zusehen!“

„Es hat sowieso keinen Sinn. Man kann nicht einfach mit dreißig Leuten losziehen und hoffen, dass sich etwas ergibt.“

Der Umsturzversuch scheiterte. Die Pläne waren bereits vorab verraten worden, die Bürger zeigten wenig Interesse an einer Unterstützung der Aufständischen, das Linienbataillon schlug den Wachensturm in weniger als einer halben Stunde nieder. Die Besucher des nahegelegenen Theaters hatten von den Ereignissen noch nicht einmal etwas mitbekommen. Frankfurt galt fortan als „Liberalennest“ und wurde von einer Garnison österreichischer und preußischer Soldaten besetzt, was ein schwerer Schlag für die Freie Stadt Frankfurt war.

In späteren Jahren führte die Hauptwache ein ruhigeres Dasein und wurde dann Anfang des 20. Jahrhunderts einem gänzlich anderen Zweck zugedacht: sie wurde ein Café und das ist sie auch heute noch. Hier saß, wie in „Der Zukunft Schatten“ beschrieben, 1914 Carls Urenkel Joachim ohne die geringste Ahnung, welch aufregende Ereignisse sein Großvater mehr als achtzig Jahre zuvor an dieser Stelle beobachtet hatte. Während er mit seinen Freunden das schöne Wetter genießt und über einen weiteren berühmten Frankfurter Kriminalfall plaudert – Karl Hopf, ein vielfacher Giftmörder, der 1914 hingerichtet wurde – ahnt er nicht, daß der Untergang seiner Welt schon lauert und Europa bald in Flammen aufgehen wird.

Die Paulskirche

Joachim und seine Vorfahren hätte die heutige Paulskirche jedenfalls mühelos erkannt – zumindest von außen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie, der Ort, an dem einst die Grundlage für die heute für uns so selbstverständlichen Grundrechte gelegt wurde, eine ausgebrannte, gespenstische Hülle. Hier finden sich Fotos vom Zustand nach dem Krieg und vom Wiederaufbau. Sie war das erste historisch bedeutende Gebäude des alten Frankfurt, das nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde, und das hatte durchaus auch einen symbolischen Grund: ihre Wiedereröffnung geschah auf den Tag 100 Jahre, nachdem sich am 18. Mai 1848 die Mitglieder der Nationalversammlung zum ersten Mal in der Paulskirche versammelt hatten.

Weiter geht es in Teil 2.